✔この記事の要点

この記事では〈認知言語学〉の全体像について具体例を用いながらわかりやすく説明していきます。

〈認知言語学〉という学問はその名前の通り認知と言語をセットにして考える言語学のジャンルです。学問として誕生したのは言語学の長い歴史の中では比較的最近なものの、その現代言語学の主流を成す言語理論の1つです。

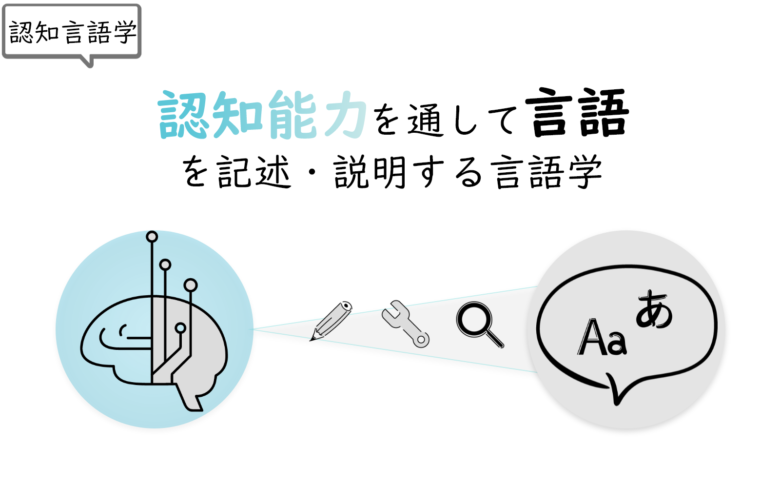

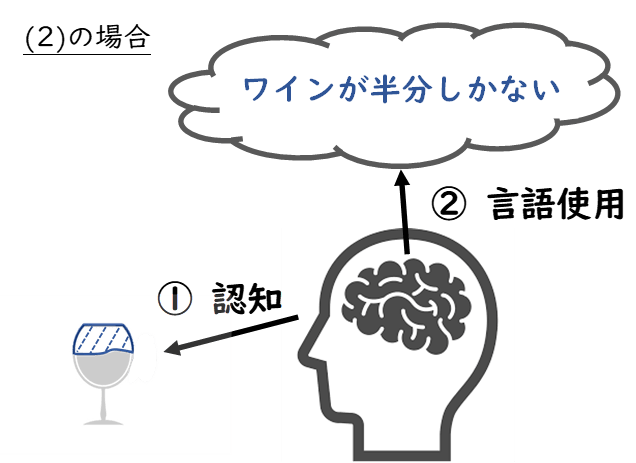

認知言語学の定義や具体的なアプローチは後述しますが、認知言語学の基礎姿勢をイラストでシンプルに示すと、次のようになります。

このコアイメージを深ぼる形で下記のトピックついて見ていきます。

トピック

- 認知言語学という学問はなにか?

- 認知言語学と言語学の関係性

- 認知言語学の分析の具体例

- 認知言語学の重要ワード

- 認知言語学の詳しい説明

- 誕生と発展

- 生成文法との比較

「認知言語学とは何か?」ということをイラストや具体例を交えながら分かりやすく解説していきます。みなさんの認知言語学の道案内になれば幸いです。ぜひ最後までご覧ください。

定義:認知言語学とはどんな学問か?

最初に〈認知言語学〉の辞書的な定義を見ておきます。

以下ではこの定義を深掘りすることで、認知言語学の特徴を見ていきます。

本格的な〈認知言語学〉の概要は、生成文法と比較しながらこの記事の最後の章で説明しています。まずは簡単な説明をご覧ください。

認知言語学という用語を分解して考える

認知言語学という学問の中身を知るために、手始めに、〈認知言語学〉という用語を見てみましょう。この用語は2つに分解できそうです。

つまり、〈認知言語学〉という用語を理解するには、「認知」と「言語学」という2つの用語を詳しく知ることができれば、あとはその2つの意味を足し合わせれば「認知言語学」が何なのか分かる気がしてきます。

①認知言語学の「認知」とは

「認知」とは何か? 以下のように言われています。

私たちが見たり聞いたり触ったりして、何かしらを感じたり、思ったする能力のことを「認知」と呼びます。

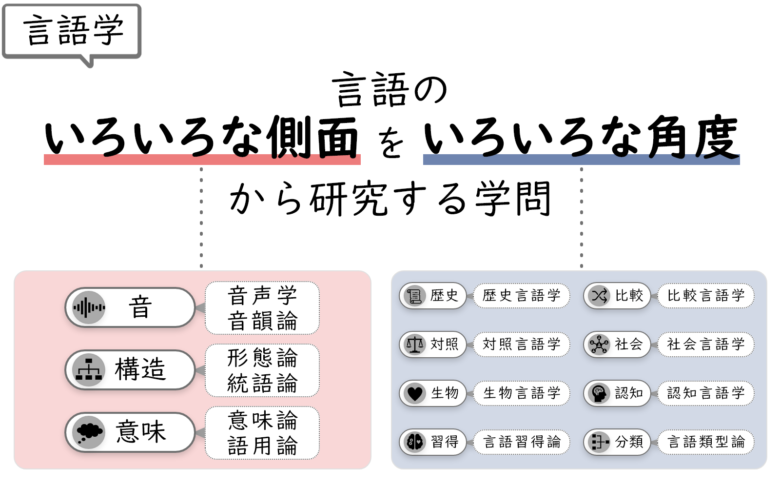

②認知言語学の「言語学」とは

それでは次に『言語学』の定義を考えてみましょう。

【言語学Ⅰ】言語学とはどんな学問か?定義と諸概念をわかりやすく解説でも解説していますが、「言語学」という学問は主に2つの軸を持って成立しています。

2つの軸とは「側面」と「角度」です。

「言語学」という学問をこのようにシンプルに捉えることが可能ですが、実際は「言語学」はそんなにシンプルではなく、で様々な領域・分野が存在します。

その理由として、

と言えるでしょう。

極端に言うと、

という公式が(理論上は)成り立つはずです。(アプローチを融合組み合わせることもあるので実際はもっと複雑です)。

言語学についての詳しい説明はこちら

》【言語学Ⅰ】言語学とはどんな学問か?定義と諸概念をわかりやすく解説

「認知」をアプローチとして選んだ「言語学」

ここで、①「認知」と②「言語学」を関連付けてみましょう。

さきほど②で「言語学」を次のように定義しました。

ここに、①の「認知」を組み込んでみます。「認知」は角度(アプローチ)として機能します。

すなわち、

このように表現することができるでしょう。

「認知」と「言語学」を別々に考えて、そしてそのあと組み合わせてあげれば〈認知言語学〉を理解することが可能です。

「認知」と「言語学」が融合した理由

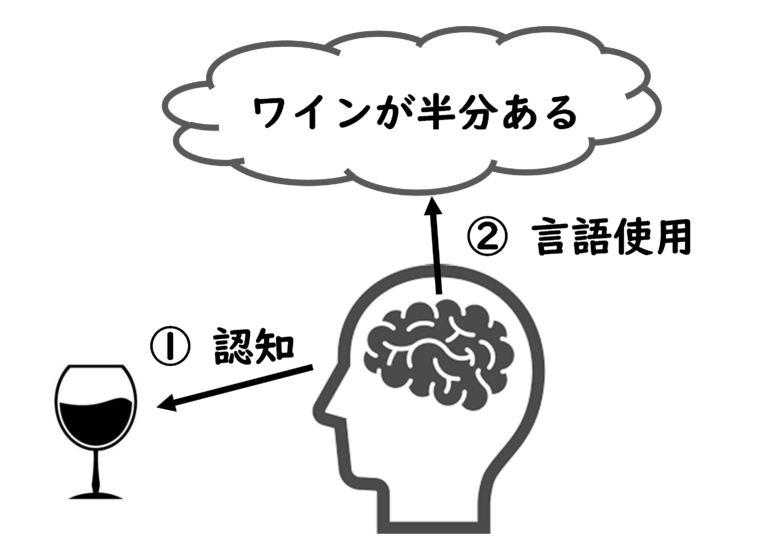

ここで、1つの疑問が出てきます。なぜ「言語学」は1つのアプローチとして「認知」を選んだのか?という疑問です。

例えば言語を研究する時に、「歴史に沿って考える」という方法を選択するのは恐らく納得できると思います。

それでは、なぜ「認知」をアプローチとして選択したのか?

この問いに対して、〈認知言語学〉は次のような回答を与えます。

〈認知言語学〉では、私たち人間が言語を使う能力は、人間の認知能力に深く関わっているという立場を取っています。

言語能力と認知能力を一体化して捉える、これが〈認知言語学〉の特徴です。

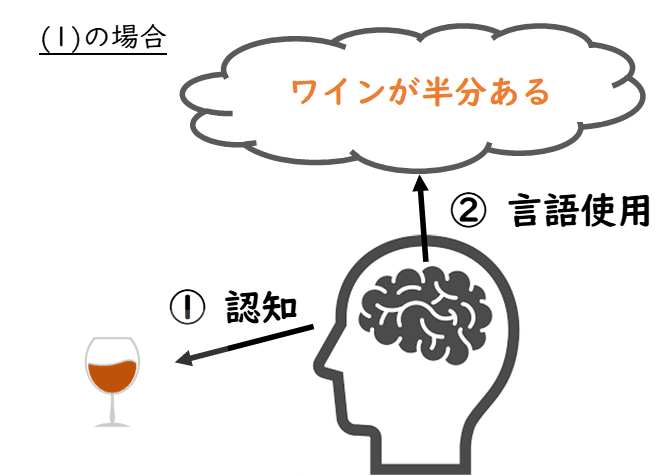

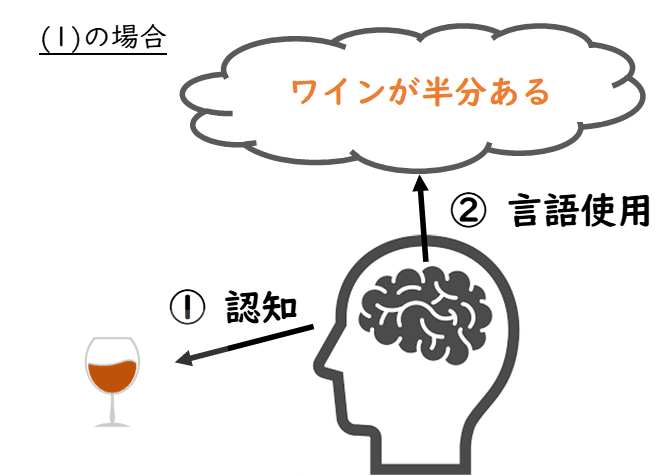

このことをイラストにしてみました。

イラストの通り、②の「言語使用」は、①の「認知」と深く関わっているのです。

したがって、〈認知言語学〉にはこんな理念があります。

これが〈認知言語学〉の根底に在る考え方です。

「認知を映し出す」とは?具体例で考える

〈認知言語学〉の理念を説明しましたが、漠然とし過ぎてよく分からない方も多いかと思います。

そこで最後に「言語が認知を反映する」とはどういうことなのか?を具体例を出してご紹介したいと思います。

具体例

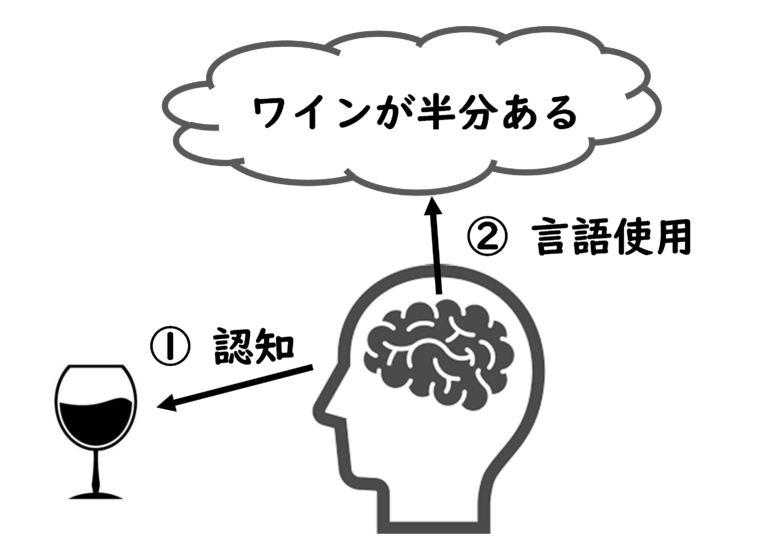

次のイラストを見てください。

先ほどのワインのイラストです

そこで皆さんに質問です。ワインを飲んでいるというシチュエーションを踏まえてお考えください。

おそらく多くの方は次のように言うのではないでしょうか?

これに間違いはありません。

しかし、次のようにも言えるはずです。

つまり、同じ状況に対して、少なくとも2つの言語表現が可能なのです。

(2)「ワインが半分しかない」

この(1)と(2)の言語の違いは何なのか?

これを分析する手段として、〈認知言語学〉が選んだのが「人間の認知の仕方」だったのです。つまり流れはこうです。

この流れを踏まえて、以下の2つの意味の違いを考えてみましょう。

(2)「ワインが半分しかない」

(1)「ワインが半分ある」

「ワインが半分ある」という言語表現が為された時、人間の認知はどのようになっているのでしょうか?

(1) 「ワインが半分ある」という言葉をイラスト化してみます。

ここで重要なのは、「認知の焦点」です。

イラストを見て分かる通り、(1)の言葉は、残っているワインに認知の焦点が当たっています。

このイメージを残したまま、(2)を見てみましょう。

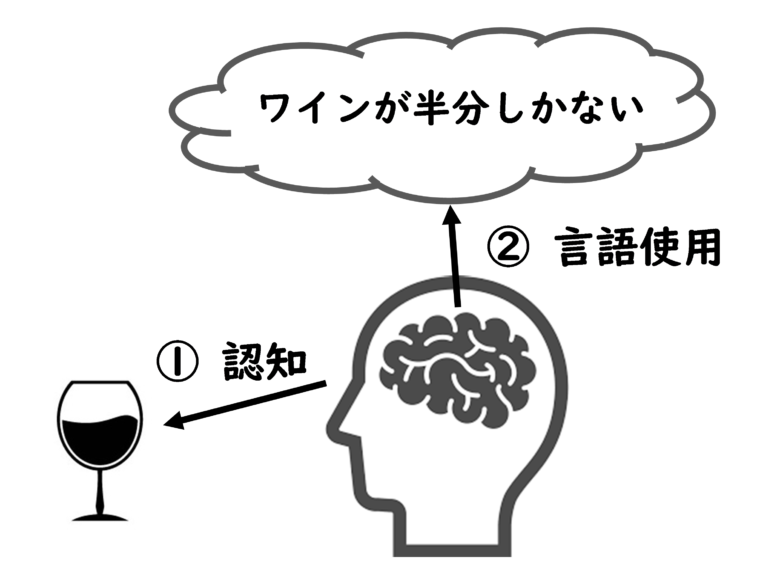

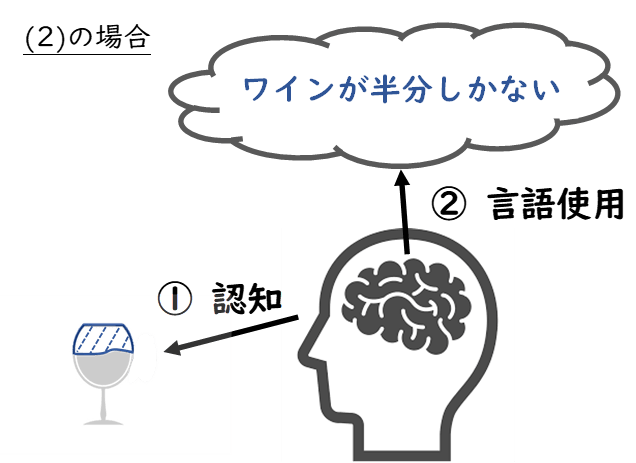

(2) 「ワインが半分しかない」

(2) 「ワインが半分しかない」という言語表現をイラスト化してみましょう。

(2)における「認知の焦点」を考えてみると、無くなってしまったワインに認知の焦点が当たっています。

(1)と(2)の比較

以上のことをまとめます。

(2) 「ワインが半分しかない」

これが言語は人間の認知を映し出すということであり、〈認知言語学〉の根底にある理念です。

認知言語学の重要ワード

認知言語学の重要なスタンスを理解したところで、実際の概念やワードを通して更に認知言語学についての理解を深めていきましょう。今回取り上げるのは下記2つです。

- 概念メタファー

- イメージスキーマ

1つずつ簡潔にご紹介していきます。

概念メタファー

私達は日頃、物事を別の物事を通して理解し、そして言語で言い表しています。例えば、「考え彼は議論で負けた」というとき、「議論」というものを「戦争」のメカニズムを通して理解して「負ける」という表現を用いています。

このような認知の仕組みのことを〈概念メタファー〉と呼びます。詳しくは下記の記事を参考にしてください。

参考:【認知言語学概論③】メタファー・メトニミー・シネクドキについて定義と具体例をわかりやすく解説

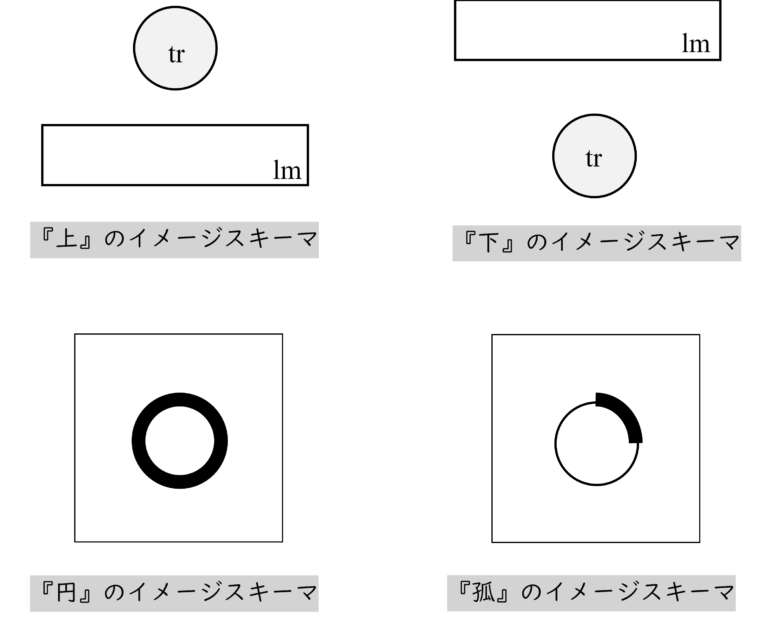

イメージスキーマ

まずは〈イメージスキーマ〉の具体例を出すと下記のようなものがあります。

上記の図解(イメージスキーマ)はカンタンに言うと、「ある概念を言語ではなく図で定義している」という役割を持っています。例えば、「円」のイメージスキーマの場合は、「円」の特徴を過不足なく表していることが分かるはずです。

このように〈イメージスキーマ〉とは、私達が持っている様々な概念を図式で表現したものです。詳細は下記を参考にしてください。

認知言語学の書籍紹介

名前の通り認知言語学の入門書として最高最適な1冊です。対象言語は日本語。解説・具体例が丁寧で、各章の最後には理解の定着を図るための確認テストも付随しています。本当に親切丁寧な書籍です。

Amazonレビューで高評価(4.7/5.0)を誇ってる有名・人気な認知言語学の参考書です。こちらも認知言語学の入門書としては外さない1冊としておすすめします。こちらは英語を対象にしています。

認知言語学に関する書籍についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を御覧ください。

認知言語学のもう少し詳しい説明

最後に〈認知言語学〉について、学問としての歴史や特徴、学者などの情報をまとめておきます。

〈認知言語学〉という言語学の分野は、1980年代後半に成立しました。統辞論の理論構築に貢献した人物として、1980年代に ジョージ・レイコフ (George Lakoff)による Women, Fire, and Dangerous Things という書籍、そして ロナルド・ラネカー (Ronald Langacker)による Foundations of Cognitive Linguistics という書籍が出版されたことによって誕生したと言われています。

〈認知言語学〉の歴史と特徴を紐解くには、しばし〈生成文法〉という理論と対比されることがあります。

まず、〈認知言語学〉の歴史を〈生成文法〉と絡めて記述すると、〈認知言語学〉は〈生成文法〉と対立するいくつかの理論が合流して大きな分野として確立したものです。〈生成文法〉が大きな影響力を持ち始めた1980年代に、〈認知言語学〉は「アンチ・生成文法」として狼煙を上げたのです。

そんな言語学史の中では比較的に後発組に分類される〈認知言語学〉ですが、なぜ「アンチ・生成文法」という逆張りの立場を取ってのでしょうか?

これには、それぞれの言語観が絡んできます。

そもそも〈生成文法〉とは、1957年に ノーム・チョムスキー (Noam Chomsky) が Syntactic Structures を発表したことに由来すると言われていますが、そんな〈生成文法〉では、『人間には、言語能力だけを司る独立した機能(=心的器官)が存在する』としています。簡単に言うと、人間の言語機能を特別扱いしようとしてます。

その一方で、〈認知言語学〉は、『人間の言語機能と認知能力を関連付けて扱う』、否むしろ『人間の言語知識は一般的な認知能力と不可分である』という立場を取っています。その点、〈認知言語学〉は人間の言語知識は一般的な認知能力との関連を考慮することで解明され得るとしています。こうした言語観に基づき、人間の一般的な認知能力である〈カテゴリー化〉や〈図と地の知覚〉などを活用して、言語現象を記述・説明します。

この『言語の自律性』が〈生成文法〉と〈認知言語学〉との大きな対立点です。つまり、簡単に言うと、言語能力を認知能力から独立したものとして扱ってきた〈生成文法〉に対して、言語能力を認知能力と関連付けて扱おうとしたのが〈認知言語学〉になります。

また、生成文法と認知言語学の立場の違いについて注目すると、得意とする分野(言語の側面)も異なります。

生成文法や認知言語学の中にも様々な立場が存在するので一概には言えませんが、生成文法は句や文の構造を扱う〈統辞論〉が得意で、認知言語学はメタファーなどが絡む言葉の意味を扱う〈意味論〉が得意です(〈認知文法〉という認知言語学派閥の〈当辞論〉もあるので、意味だけに特化しているわけではありません)。

認知言語学は、もともと初代の生成文法に対して批判的だった生成文法の内部派閥(生成意味論)から派生した学問であるため、この点で生成文法と対照的なのは自然なことだと言えるでしょう。

こんな感じで〈生成文法〉と比較することで〈認知言語学〉の理解を深めることができたのではないでしょうか?

繰り返しになりますが、今日では一口で「生成文法」と言っても無数の理論や考え方が存在するため、常にこの特徴が当てはまるわけではありません。あくまで大きな全体像としてお考えください。

全体のまとめ

さて、認知言語学の最も重要な理念をご紹介したところで、認知言語学概論①はこれにて終了です。

具体例を踏まえると、認知言語学がどんなものなのか少しは分かって頂けたでしょうか?

今回のポイントをまとめます。

- 認知言語学とは、認知というアプローチを用いて言語の問題を分析する言語学

- 認知言語学では、言語能力と認知能力を一体化して捉える

- 『言語は認知を映し出す』という理念を据えている

認知言語学概論はこれからも記事を作成していきます。

認知言語学についても知識を吸収していきたい方は、ぜひ今後もご覧ください。

認知言語学の投稿一覧へ

認知言語学の更に詳しい説明は以下をお読みください。

参考文献

- Radden & Dirven (2007), Cognitive English Grammar, John Benjamins.

- 李在鎬 (2010) 『認知言語学への誘い -意味と文法の世界-』開拓社

- 西村正樹・野矢茂樹 (2013)『言語学の教室』中公新書

- 加藤重広 (2019)『言語学講義 -その起源と未来』筑摩書房

- 李在鎬 (2010) 『認知言語学への誘い -意味と文法の世界-』開拓社

- 籾山洋介 (2010)『認知言語学入門』研究社

➤➤ 認知言語学の書籍紹介

認知言語学の投稿一覧へ

コメント

面白かったです。

〈当辞論〉とはどのような意味でしょうか。

「統辞論」の間違いでした。ご指摘ありがとうございます。