✔この記事の要点

この記事では、認知言語学における〈カテゴリー化〉について扱います。

〈カテゴリー化〉というトピックは認知言語学では非常に重要視されていて、カテゴリー化という観点から人間の言語を解き明かそうとしています。

誤解を恐れずに言うならば、この〈カテゴリー化〉という能力が私たち人間に備わっていなければ、言語表現を織りなすことができないのです。

今回は、そんな言語使用と密接に繋がる〈カテゴリー化〉について見ていきましょう。

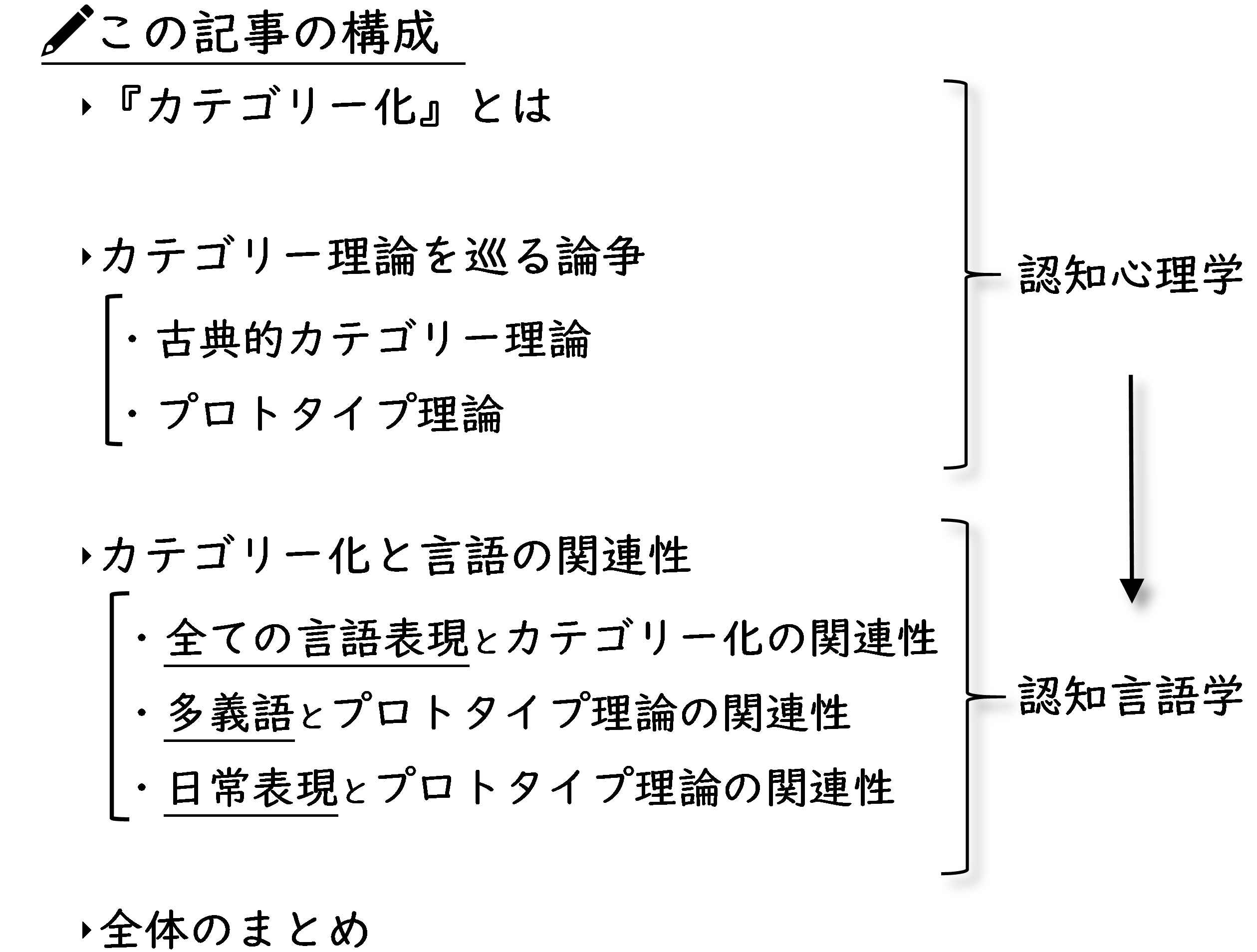

この記事の構成

本編の前に、前置きをさせていただきます。

今回の記事のテーマである〈カテゴリー化〉というものは、認知言語学のみならず認知心理学という分野でも盛んに研究されてきました。

簡単に言えば、〈認知言語学〉はそのアイデアを認知心理学からお借りしたのです(全くそのまま借用したわけではありませんが)。

したがって、今回の記事の構成は次のようになります。

記事の前半では「言語」に関する情報は一切出てきませんが、後半部分で〈カテゴリー化〉と言語の関連性について扱っています。

「言語に関する情報」が知りたい方にとってはご不便をお掛けする記事構成ですが、イラストを豊富に用いて出来る限り分かりやすく、そして面白く解説しているつもりなので、ぜひ最後まで目を通していただけると嬉しいです。

それでは前置きが長くなりましたが、本編に入っていきたいと思います。

『カテゴリー化』とは?

「そもそもカテゴリー化とは何か?」というところから始めましょう。

〈カテゴリー化〉は一般に次のように定義されています。

定義自体は特に難しくもなく、普段の日常で当たり前のように〈カテゴリー化〉は行われています。

試しに、1つ〈カテゴリー化〉を行ってみましょう。

『2つのグループに分類する』という指示に従えば、次のような分け方になるはずです。

今やっていただいたこの行為が、まさに〈カテゴリー化〉です。

カテゴリー化に関する用語の紹介

ここで、2つ用語をご紹介します。

〈カテゴリー〉と〈メンバー〉という用語です。

〈メンバー〉= そのグループに属する要素

と思っていただければ大丈夫です。

カテゴリー化は単純か?複雑か?

今まで見てきたように、〈カテゴリー化〉とは、それ自体は単純であるように感じられます。

しかしながら、実際にはこの〈カテゴリー化〉の理論は想像よりも複雑で、この理論を巡って過去には様々な論争が繰り広げられてきました。

そんな『カテゴリー理論』を巡る論争を見てみましょう。

カテゴリー理論を巡る論争

〈カテゴリー化〉に対する論争はかつてから存在しました。

今回はその中から2つご紹介します。

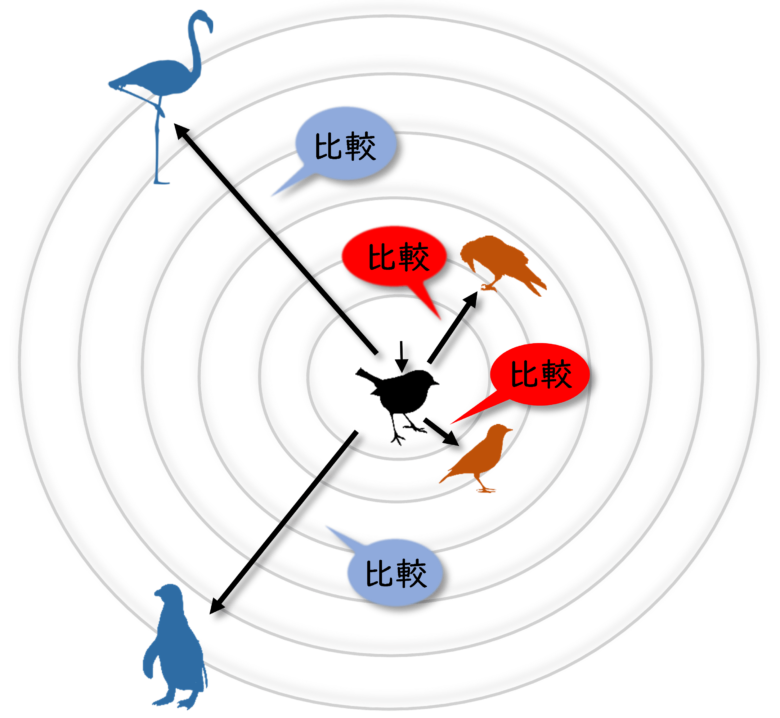

②プロトタイプ理論

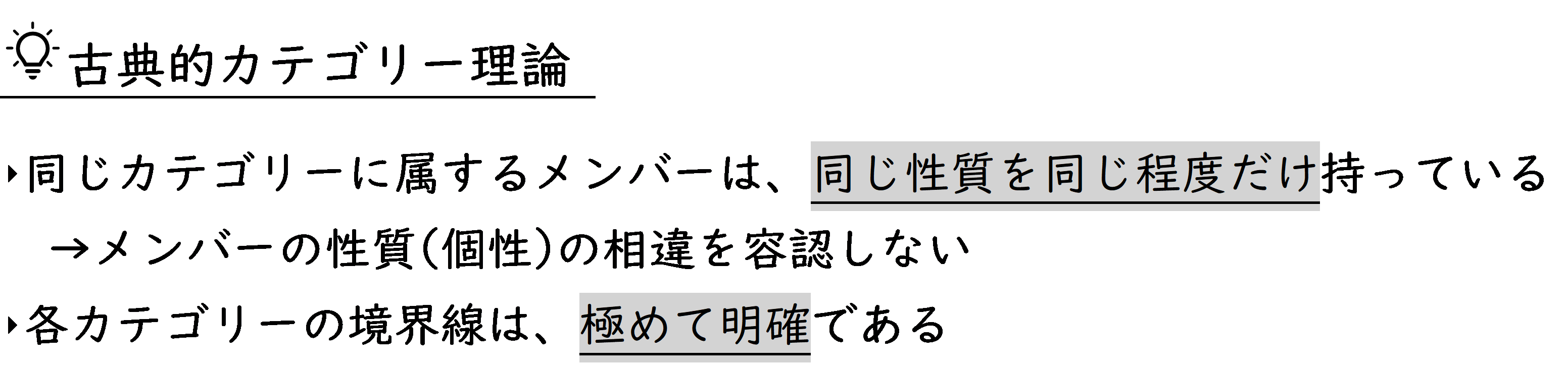

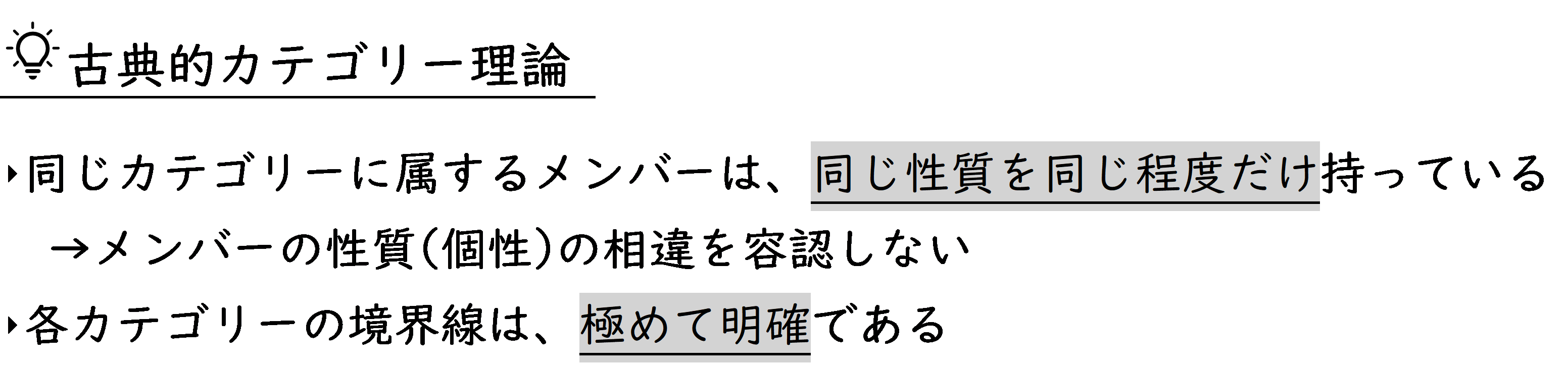

古典的カテゴリー理論 (Classical Categorization Theory)

〈古典的カテゴリー理論〉は、古代ギリシアの哲学者アリストテレスの『範疇論』に端を発しているともいわれています。

そんな〈古典的カテゴリー理論〉では次のような特徴を持っています。

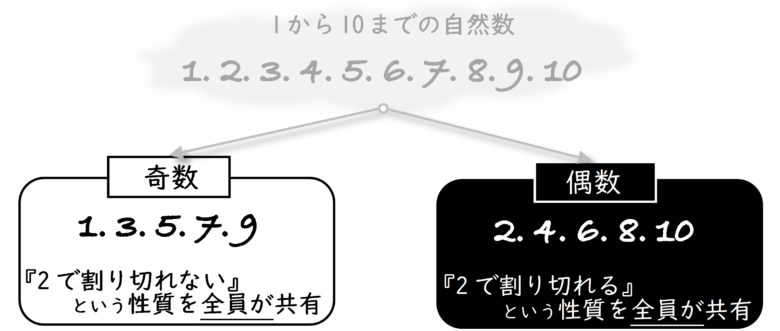

この〈古典的カテゴリー理論〉の特徴を理解するには、『奇数と偶数』というカテゴリーが例に出されることが多いです。

つまり、それぞれのメンバーの間に性質の差異・揺らぎは認められません。

さらに、ある自然数に対して、それが奇数なのか偶数なのかは容易に判断できます

したがって、奇数と偶数というカテゴリーの境界線は極めて明確です。

以上が〈古典的カテゴリー理論〉の考え方です。

古典的カテゴリー理論の問題点

しかしながら、この〈古典的カテゴリー理論〉には問題点があります。

問題点は、少なくとも2つ挙げられます。

問題点 その1

1つ目の問題点は、カテゴリーに属するメンバーの性質の均一性関するものです。

先ほどの『奇数と偶数』の例では上手くいきましたが、全てのカテゴリーにこの捉え方が当てはまるとは限りません。

『あるカテゴリーに所属してるメンバーが、全く同じ性質を共有していない』というのは直感的にも分かるはずです。

例えば、『ゲーム』というカテゴリーで考えてみましょう。

『ゲーム』というカテゴリーには、

- 「道具を使うもの」と「何も使わないもの」

- 「1人で遊ぶもの」と「みんなで遊ぶもの」

- 「勝敗があるもの」と「勝敗がないもの」

…などなど

たくさんの性質を持った「(メンバーとしての)ゲーム」が『ゲーム』というカテゴリーに所属しています。

そして、今見たように、

『ゲーム』という1つのカテゴリーに所属するメンバーたちの間に、「同じ性質が同じ程度だけ共有されている」と解釈することは不可能です。

これが〈古典的カテゴリー理論〉の問題点の1つ目です。

問題点 その2

〈古典的カテゴリー理論〉の2つ目の問題点は、境界線に関するものです。

先ほどと同じく『ゲーム』という例を考えてみましょう。

近年では、コンピューターゲームやビデオゲームなどが “Eスポーツ”と呼ばれ、『スポーツ』の一種として扱われるようになってきました。

そのような現状で、コンピューターゲームは『ゲーム』なのか、それとも『スポーツ』なのか、その境界線は明確ではありません。

このカテゴリーの境界線の曖昧性は、『ゲーム』というカテゴリー以外にも同様に当てはまってしまうのです。

これが〈古典的カテゴリー理論〉の2つ目の問題点です。

古典的カテゴリー理論の問題点

以上の2つの問題点をまとめておきましょう。

(2) 各カテゴリーの境界線が曖昧である

これら2つの問題点を上手く解決したのが、次の〈プロトタイプ理論〉です。

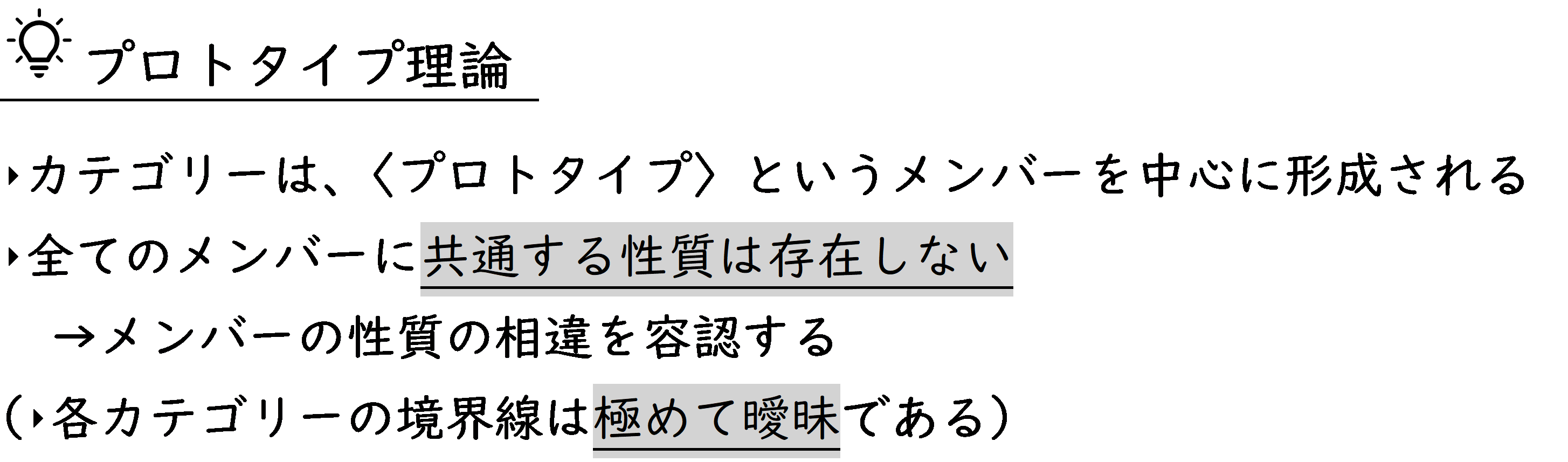

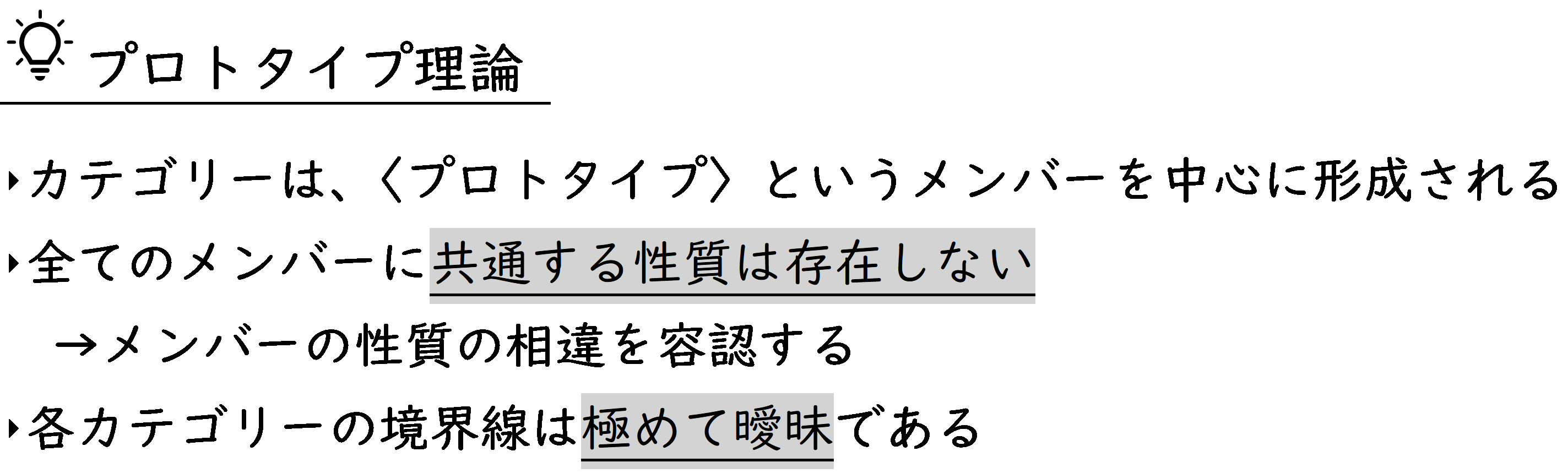

プロトタイプ理論 (Prototype Theory)

先ほど見た〈古典的カテゴリー理論〉では、カテゴリーの概念を上手く説明することができませんでした。

そこで、次に〈プロトタイプ理論〉という考え方を見てみたいと思います。

この〈プロトタイプ理論〉の特徴の内、まずは最初の2つを見てみたいと思います(3つ目の特徴は後述します)。

プロトタイプ理論の中心メンバー〈プロトタイプ〉

〈プロトタイプ理論〉では、その理論の重要な役割を果たすメンバーが存在します。

それが、〈プロトタイプ〉というメンバーです(典型例とも呼びます)。

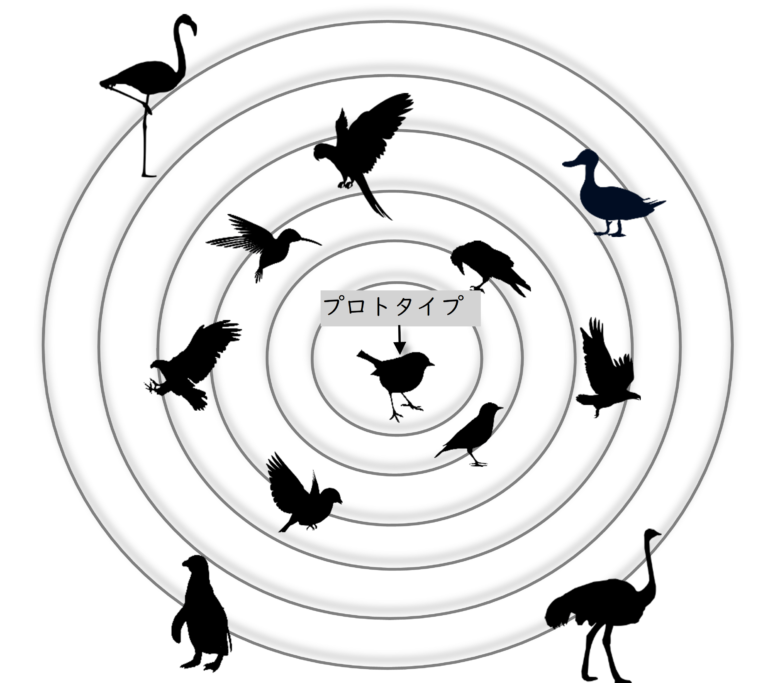

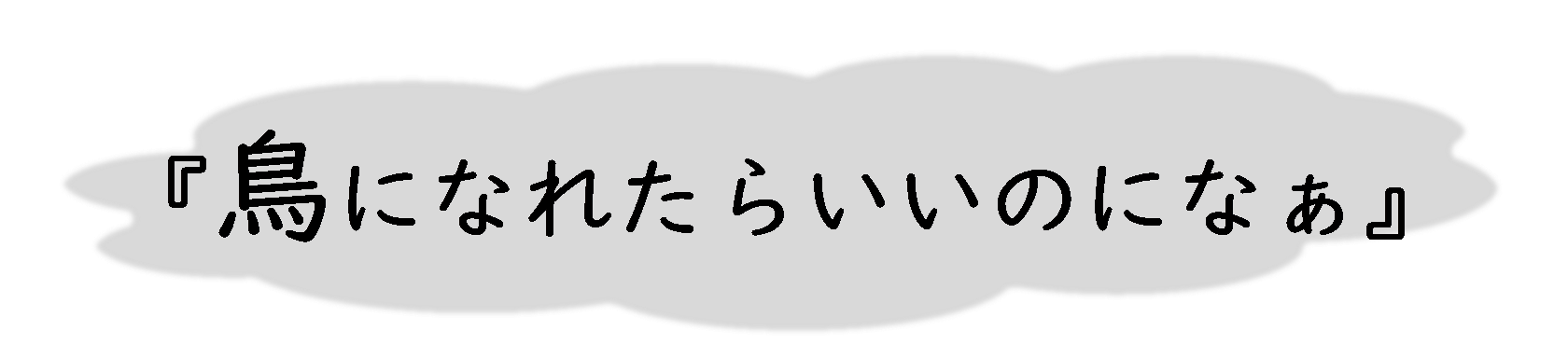

例えば、『鳥』というカテゴリーを考えてみましょう。

『鳥』というカテゴリーは、その中心的なメンバーである〈プロトタイプ〉を中心に形成されます。

参考:Birdiness rankings (Aitchison 2004,54)

参考:Birdiness rankings (Aitchison 2004,54) 他のメンバーの配置について

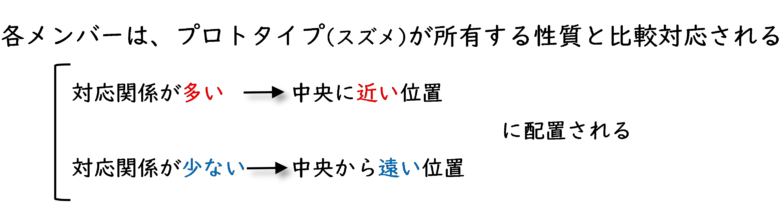

それでは、「スズメ」以外のメンバー(ワシやペンギンなど)はどのように配置されるのでしょうか?

スズメが持っている性質として、

「羽がある」「飛べる」「くちばしが鋭い」「市街地に生息している」などが挙げられます。これらのスズメの性質をより多く満たしたメンバー(ハトやカラスなど)は、より中央に近い位置に配置されます。一方で、スズメの性質をあまり満たしていないメンバー(ペンギンや鶴など)は、中央から離れた位置に配置されます。

そして、もう1つ重要なことがあります。

このような中心からの位置が異なっているメンバーの配置の仕方は、それぞれのメンバーの性質の違いを容認していることを意味するのです。

したがって、先ほど紹介したような〈プロトタイプ理論〉の特徴が出来上がります。

カテゴリーの境界線は極めて曖昧である

ここでは、『動物』と『食べ物』という2つのカテゴリーを考えます。

前述の〈古典的カテゴリー理論〉では、カテゴリーの境界線は明確であるため、『動物』と『食べ物』の境界線も明確であるはずです。

しかしながら、直感的にもその境界線は曖昧であることはお分かりいただけると思います。

イラストの通り、『動物』と『食べ物』のカテゴリーの境界線は曖昧です。

いわゆる、文字通りの「グレーゾーンがある」と言えそうです。

〈プロトタイプ理論〉では、このグレーゾーン、即ち境界線の曖昧性を容認します。

〈古典的カテゴリー理論〉と〈プロトタイプ理論〉の相違点として、この境界線の曖昧性(連続性)が挙げられます。

(参考:李 2010: 62)

(参考:李 2010: 62)プロトタイプ理論についてのよくある疑問

ここからは、〈プロトタイプ理論〉に対する疑問に答えることで、更に理解を深掘りしていきます。

プロトタイプはどのように決定するのか?

面白いことに、日本国内でも『お肉』の〈プロトタイプ〉が異なるようです。というのも、関東で「肉じゃが」といった場合の「肉」は「豚肉」を指しますが、関西では「牛肉」が典型的なようです。(西村・野矢 2013: 79-80)

プロトタイプはどのように分かるのか?

カテゴリー理論の変遷を詳しく知りたい方へ

最後に1点、応用編として他のカテゴリー理論をご紹介します。

カテゴリー理論のまとめ

ここまでお疲れさまでした。以上でカテゴリー理論の枠組みの説明は終了です。

今まで見てきた2つのカテゴリー理論をまとめておきましょう。

カテゴリー理論の説明が長くなりましたが、ここから言語学とリンクさせていきます。

カテゴリー化と言語の関連性

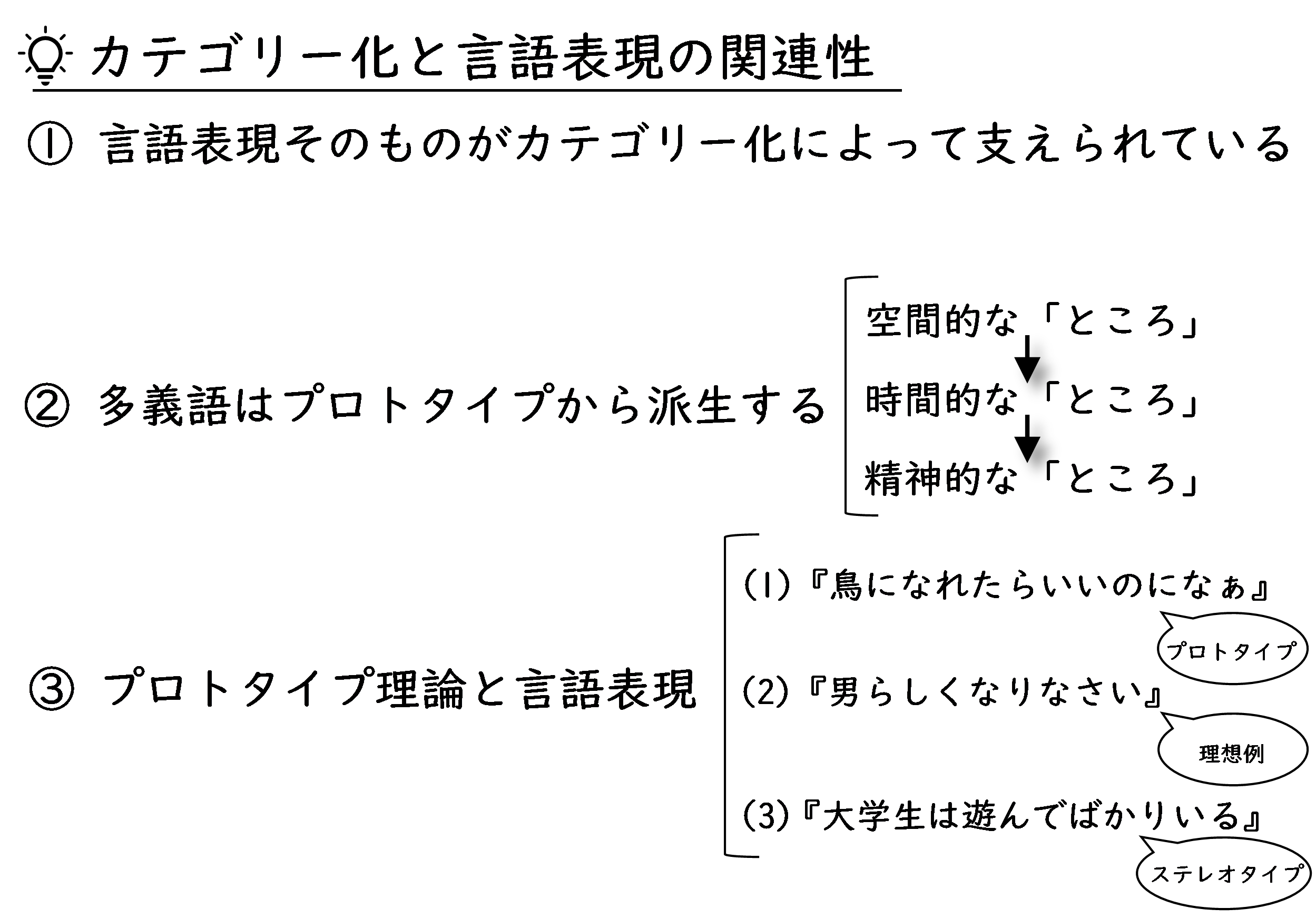

さて、ここからは〈カテゴリー化〉と言語表現の関連性を扱っていきます。

今まで読んでいただいた方は次のような疑問を抱いているはずです。

その疑問が浮かぶのも当然です。

現段階では、カテゴリー理論や認知心理学の説明をしただけです。

しかし、今までのカテゴリー理論の話は言語学にも確実に応用されているのです。

その具体的な事例を3つ見ていきましょう。

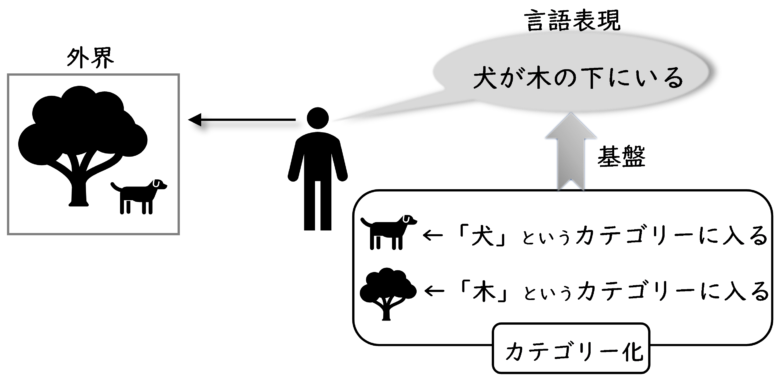

① 言語表現の全てがカテゴリー化に基づいている

そもそも、人間の言語使用は〈カテゴリー化〉の能力のおかげだと言われています。

例えば、「あるモノA」を『犬』と呼ぶためには、その「あるモノA」が『犬』というカテゴリーに属していることを理解していなければならないからです。

つまり、外界のモノを言語を使って指し示す(≒指示する)時、常にそこには〈カテゴリー化〉の能力が働いているのです。

イラストの通り、今まで見てきた〈カテゴリー化〉が言語表現に直に影響を与えています。

② 多義語はプロトタイプから派生する

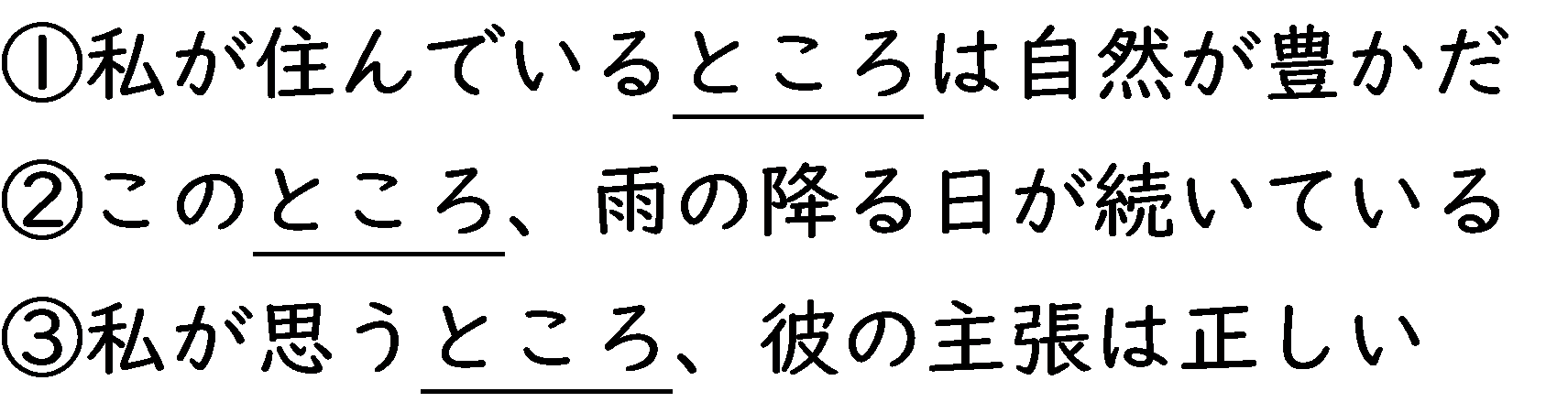

2つ目の例として、多義語とプロトタイプの関係性を見てみます。

例として「ところ」という多義語を考えてみましょう。

①~③の例文で使われている「ところ」は全て違う意味です。

例文②→「時間的な範囲」

例文③→「精神的(知覚的)な範囲」

この3つの用法の中に、最も中心的・典型的な用法、即ち〈プロトタイプ〉が存在します。言うまでもなく、①が〈プロトタイプ〉で、②と③はプロトタイプから派生した周縁的な用法です。

このように、多義語の意味拡張にも〈プロトタイプ理論〉が色濃く影を落としているのです。

③ プロトタイプ理論が支える言語表現がある

最後の例として、〈プロトタイプ理論〉と日常で何気なく使う言語表現の関連性を詳しく取り上げてみたいと思います。

『カテゴリー化と日常的な表現の関連性』を示す最後の例として、

(2)〈理想例〉と言語表現

(3)〈ステレオタイプ〉と言語表現

これら3つを説明していきます。

(1)〈プロトタイプ〉と言語表現

例えば、

こんな発言の意味が通じるのは、私たちが〈プロトタイプ〉の存在を理解しているからなのです。

その発言を聞いた人は、『鳥』というワードから、ペンギンやダチョウなどを思い浮かべることなく、スズメやハトなどの空を飛べる鳥を思い浮かべるはずです。

ペンギンやダチョウも同じく『鳥』というカテゴリーに属しているのに、なぜ『鳥』というワードからスズメなどを思い浮かべるのでしょうか?

それは、『鳥』というカテゴリーにおけるプロトタイプがスズメだからであり、私達が無意識にプロトタイプを想起するからです。

私たちの日常の言語表現と〈プロトタイプ〉という概念がリンクしているのを実感していただけたでしょうか?

(2)〈理想例〉と言語表現

次のような言葉を聞いたことはないでしょうか?

このような表現が用いられるのも、〈プロトタイプ理論〉が関係しています。

先ほどの『鳥になれたらいいのになぁ』の例は、〈プロトタイプ〉というメンバーが関係していましたが、〈プロトタイプ理論〉には、〈プロトタイプ〉以外のメンバーも存在します。

今回の『男らしくなりなさい』という表現には、〈理想例〉というメンバーが関係しています。

そのままの定義ですが、例えば、『天気』というカテゴリーでは、「晴れ」が理想的なメンバー、即ち〈理想例〉となります。

〈プロトタイプ〉と〈理想例〉は、一致することもあれば一致しないこともあります。例えば、「野球選手のイチロー」は、『野球選手』というカテゴリーにおける〈プロトタイプ〉であると同時に〈理想例〉でもあります。一方で、「面白くて分かりやすい授業」は、『授業』というカテゴリーにおける〈理想例〉ではありますが、(残念ながら)〈プロトタイプ〉ではありません(異議は認めます)。

さて今回の『男らしくなりなさい』という表現に話を戻しますが、このような表現があるのは、『男』というカテゴリーにおける〈理想例〉が存在するからです。

さて、筆者はかつて「モテる男」になるべく「男らしくなりたい」というキーワードでGoogleで検索してみた甘酸っぱい思春期がありました。その時、某ネット記事には、

- 勇敢でたくましい

- 決断力があり、頼もしい

- 筋肉質で健康的

- etc…

という内容が書かれていて、その日からファミレスではメニューを即決し、欠かさず筋トレを始めたことを今でも覚えています。

この条件を満たすと、『男』というカテゴリーにおける〈理想例〉として晴れてめでたく認定されることになるのです(某ネット記事によれば)。

ここで重要なのは、晴れてモテる男になれたのか?ということではなく、

という点です。

真面目な話に戻すと、当たり前のように聞こえますが、〈古典的カテゴリー理論〉を比較すると、この重要性に気付きます。

というのも、もし仮に、カテゴリー内におけるそれぞれのメンバーの性質の揺らぎを認めない〈古典的カテゴリー理論〉を採用した場合、このような表現は生まれてこないからです。

以上のように、私たちの日常的な言語表現には、〈プロトタイプ理論〉、今回の例では〈理想例〉が大きく影響していることが分かります。

(3)〈ステレオタイプ〉と言語表現

〈プロトタイプ理論〉には、〈プロトタイプ〉や〈理想例〉の役割を果たすメンバーがいることを見てきましたが、最後にもう1つ〈ステレオタイプ〉というものをご紹介します。

例えば、

という表現は〈ステレオタイプ〉が関係しています。

というのも、実際には「遊んでばかりいる大学生」がいるのは事実ですが、「遊んでばかりいる大学生」は決して〈プロトタイプ〉ではないからです(地域・学年によりますが…)。

それにもかかわらず、「遊んでばかりいる大学生」があたかも『大学生』というカテゴリーにおける〈プロトタイプ〉だと誤って認識されてしまっているのです。

このように、実際にはプロトタイプではないがそうだと誤認されているメンバーのことを、〈ステレオタイプ〉と呼んでいます(またはその現象を指しています)。

そして、この〈ステレオタイプ〉という存在も、先ほどの〈理想例〉と同様に、『大学生』というカテゴリーに所属する「(メンバーとしての)大学生」が持っている性質の差異・揺らぎを容認する〈プロトタイプ理論〉が存在するからこそ、生み出されるのです。

“『男らしくなりなさい』という表現は、メンバーの性質の揺らぎを容認する〈プロトタイプ理論〉によって生み出され、そこには〈理想例〉という概念が関係している”

プロトタイプを学ぶ意義

プロトタイプ理論から学べる「大切なこと」です。

少し真面目な話をさせていただきます。

誹謗中傷や差別・いじめなどのニュースを耳にする日々が多くなりました。この世界に偏見や差別、いじめや誹謗中傷が生まれてしまう1つの原因は、〈理想例〉や〈ステレオタイプ〉などのプロトタイプの考え方が私達に備わってしまっているからです。プロトタイプ理論の最大の特徴は、『プロトタイプを基準に比較・判断すること』です。その比較の末、自分のプロトタイプと相反する対象が見つかった場合、残念ながら「差別」や「偏見」の的となってしまうのかもしれません。

しかしながら、思ったこと・考えたことを面と向かって口にする、もしくはSNSで発信する前に、「他者に自分のプロトタイプという杓子定規を押し当てていないだろうか?」と自分自身に問いかけることはできるはずです。自分にとっての「当たり前」という名の〈プロトタイプ〉や、「憧れ」という名の〈理想例〉、そして「思い込み」という名の〈ステレオタイプ〉は、必ずしも他者のそれらと一致するわけではありません。思う分には自由です。ただ、それを実際に言葉にした瞬間、それがたとえ自分にとっては微々たるような言葉でも、異なるプロトタイプを掲げている他者にとっては耐えられないほどの苦痛になり得ることを私たちは忘れてはいけません。

おさらい

ここまで『カテゴリー化と言語表現の関連性』について、3つの事例を取り上げてきました。

読者の皆さんの頭の中で、〈カテゴリー化〉と言語がリンクしていれば幸いです。

全体のまとめ

認知言語学概論④はこれにて終了です。

〈カテゴリー化〉というトピックに焦点を当てて、そこから言語表現との関連性に迫ってみました。

1万字を超える非常に長い記事内容でしたが、最後まで読んでいただけて嬉しい限りです。

今回のポイントです。

- 〈古典的カテゴリー理論〉では、同じカテゴリーに所属するメンバーは、同じ性質を同じだけ共有していなければならない

- 〈プロトタイプ理論〉では、同じカテゴリーに所属するメンバーは、それぞれ異なる性質を持っていることを容認されている

- カテゴリー化と言語表現は密接にリンクしている

当サイトでは〈認知言語学〉に特化した記事を作成しています。

参考資料

今回の記事を作成するうえで参考にした資料をご紹介します。

-

Aitchison, J. (2004). Words in the Mind: An Introduction to the MentalLexicon. 4rd ed. Oxford, UK. Basil Blackwell Publishers.

- Saeed, J. I. (2009) Semantics (3rd edition). Wiley-Blackwell.

- 西村正樹・野矢茂樹 (2013)『言語学の教室』中公新書

- 加藤重広 (2019)『言語学講義 -その起源と未来』筑摩書房

- 李在鎬 (2010) 『認知言語学への誘い -意味と文法の世界-』開拓社

- 籾山洋介 (2010)『認知言語学入門』研究社

- 今井むつみ (2010)『ことばと思考』岩波書店

名前の通り認知言語学の入門書として最高最適な1冊です。対象言語は日本語。解説・具体例が丁寧で、各章の最後には理解の定着を図るための確認テストも付随しています。本当に親切丁寧な書籍です。

Amazonレビューで高評価(4.7/5.0)を誇ってる有名・人気な認知言語学の参考書です。こちらも認知言語学の入門書としては外さない1冊としておすすめします。こちらは英語を対象にしています。

認知言語学に関する書籍についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を御覧ください。

認知言語学のおすすめ書籍

認知言語学をもっと学習したいという方には、以下の記事で紹介している書籍がおすすめです。

今回もご覧いただきありがとうございました。

また次の記事でお会いしましょう。

コメント

言語学を最近勉強し始めた者です。

社会人10年目にして働きながら大学の通信課程で学んでおります。

このサイトの記事、非常に分かりやすく参考になりました。

ありがとうございます。

認知言語学に関しては全くの初心者です。

非常にわかりやすい記事で助かりました。

どうもありがとうございました。