今回の記事では、〈受動態〉について取り上げます。

「目的語があれば必ず受動態が作れる」と思われがちですが、受動態はそんなに単純ではありません。

今回は『受動態にできる文とできない文の違い』を説明していきます。

学校文法における〈受動態〉

はじめに、学校文法では〈受動態〉がどのような位置づけにあるのか確認してみましょう。

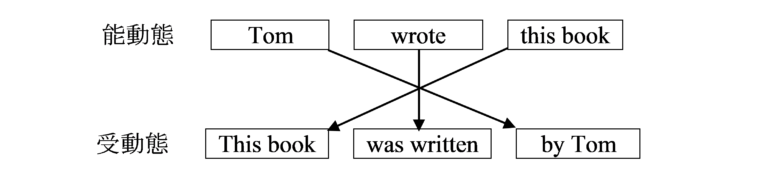

この図に表されているように、

『受動態は、能動態の主語と目的語を入れ替えたもの』

と教えられるのが一般的です。

実際に学校の試験などでは、『能動態を受動態に書き換えなさい』などの問題が出題されます。

したがって、

実際には…

しかし、『目的語があったら、何でも受動態にできる』というのは常に成立する訳ではありません。

例文を通して見てみましょう。

⇩

〇 The window was broken by Tom.

⇩

× Two sisters are had by Tom.

⇩

× Water is drunk every day by Tom.

最初の例文だけ能動態→受動態が可能で、後半の2つは受動態は不適切とされています。

しかし実際には受動態が不適切な場合があるということは、『受動態にできる文とできない文には何かしらの違いが存在する』ということを意味します。

受動態のなり易さを決定する原因

それでは、『受動態にできる文とできない文の違い』は何なのでしょうか?

そこには、〈他動性〉という概念が潜んでいます。

〈他動性〉(transitivity)とは

ここで〈他動性〉について説明します。

② I break the TV.

こんな2つの例文があったとします。

この場合、結論としては①よりも②の方が『他動性が大きい』と言えます。

先ほどの定義に記した通り、〈他動性〉とは『影響の度合いのこと』です。

実際に例文①と②の『影響の度合い』を考えてみましょう。

このように、対象の変化(今回の場合は『破壊』)を引き起こす行為は、〈他動性〉が大きいと言われています。

一度ここで今までの説明の要点をまとめておきます。

- 〈他動性〉とは、主語が行為を通して目的語に与える影響の度合いのこと

- 〈他動性〉が大きくなると、対象は変化を起こす

‣【文型&動詞】動詞の分類 -他動性の観点から-

例文再び

それでは、〈他動性〉の定義と『他動性が大きいと受動態になりやすい』という法則性を踏まえた上で、もう1度例文を見返してみましょう。

例文を通して見てみましょう。

⇩

〇 The window was broken by Tom.

⇨‘break’ の〈他動性〉が大きい

⇩

× Two sisters are had by Tom.

⇨‘have’ の〈他動性〉が小さい

これで今回のテーマは説明できました。

⇨〈他動性〉の違い

なぜ他動性が大きいと受動態にできるのか?

今までの説明で、

という法則性が存在することが分かりました。

しかし、そもそもの【根本的な理由】は謎に包まれています。

【根本的な理由】とは、すなわち、

最後にこの根本的な問いを考えてみましょう。

他動性が大きいと受動態になりやすい理由

この問題を解決するために、〈認知言語学〉というアイデアを使ってみたいと思います。

認知言語学とは

今回の鍵になる〈認知言語学〉について簡潔に説明します。

〈認知言語学〉では、人間が感じたことが言語に映し出されているというスタンスを取っているのです。

✔補足記事

認知言語学と受動態

〈認知言語学〉がどんなものなのかはお分かりいただけたと思います。

それでは、そんな〈認知言語学〉は、『他動性が大きいと受動態にできる』という法則性にどんな説明を与えてくれるのでしょうか?

次の3つのステップで考えてみます。

【説明のステップ】

① 能動態と受動態の性質

⇩

② 能動態の使用頻度が高い理由

⇩

③ 受動態に込められた人間の認知

① 能動態と受動態の性質

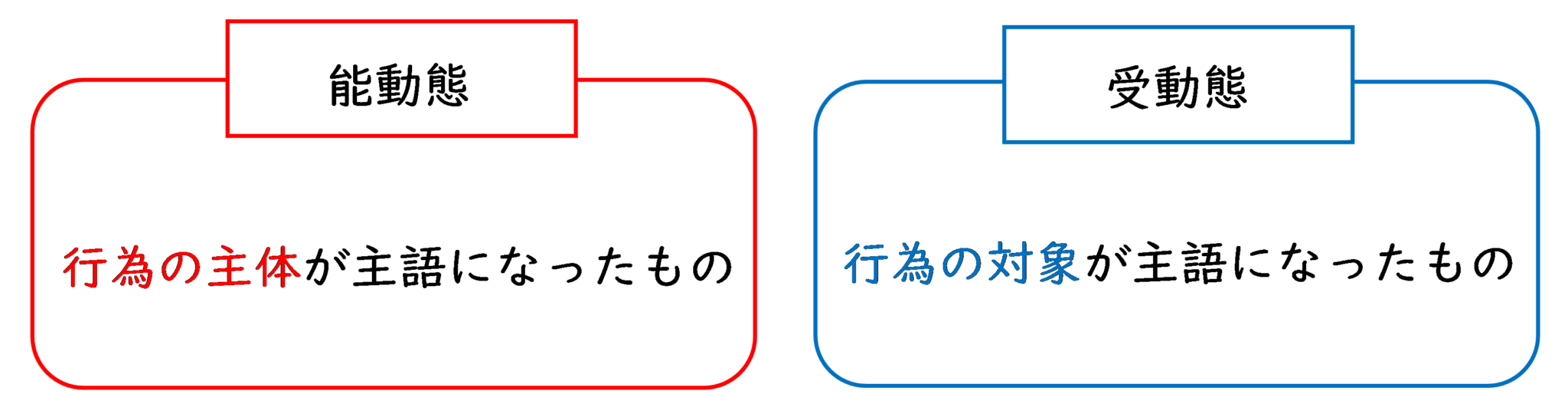

最初のステップでは、能動態と受動態の性質を押さえておきましょう。

能動態と受動態をシンプルに表すと次のようになります。

両者は、『主語になっているものが違う』と分かります。

そしてもう1つ重要なのは、

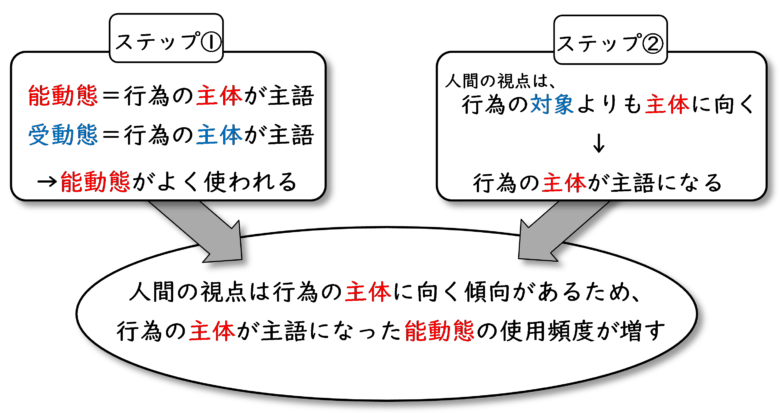

このステップ①では、

『行為の対象が主語になった受動態よりも行為の主体が主語になった能動態の方が使われる頻度が高い』

という結論を押さえておいてください。

この結論が成立する理由を次のステップ②で解説します。

② なぜ能動態の方が使用頻度が高いのか?

ステップ②では、ステップ①の結論の根拠を提示します。

能動態の使用頻度が高い理由を理解するためには、私たちが世界を捉える視点を理解する必要があります。

私たち人間の視点というものに関して、一般的な法則が存在します。

それは、

人間の視線は、行為の主体(主語)の方に向く傾向がある

この写真にはいろんな「イベント」が存在します。「子供が木を見ている」「子供が鞄を持っている」「子供が洋服を着ている」「子供が靴を履いている」…。そんな「イベント」を見たとき、私たちの視線はどこに向くでしょうか?おそらく真っ先に「子供」、即ち「行為の主体(主語)」に向いたはずです。そして、「行為の対象」である「木」「鞄」「洋服」「靴」などに最初から視線が向くことは少ないはずです。このことからも、私たち人間は、最初に「行為の主体」に注目するような認知構造を持っていることが分かります。

この写真にはいろんな「イベント」が存在します。「子供が木を見ている」「子供が鞄を持っている」「子供が洋服を着ている」「子供が靴を履いている」…。そんな「イベント」を見たとき、私たちの視線はどこに向くでしょうか?おそらく真っ先に「子供」、即ち「行為の主体(主語)」に向いたはずです。そして、「行為の対象」である「木」「鞄」「洋服」「靴」などに最初から視線が向くことは少ないはずです。このことからも、私たち人間は、最初に「行為の主体」に注目するような認知構造を持っていることが分かります。それでは、人間の視点が行為の主体に向くというのはどういうことでしょうか?

それが意味することは、

そして、ここでステップ①に繋がります。

ステップ①とステップ②を合成します。

これでステップ①の理屈を納得していただけたと思います。

しかし、これに反する言語事実も存在します。即ち、行為の対象に視点が向き、受動態が使用されることがあるのもまた事実です。

受動態というものが使用される時、私たちの認知はどのようになっているのか?

最後のステップ③ではそれについて考えます。

③ 受動態が使用されるときの人間の認知

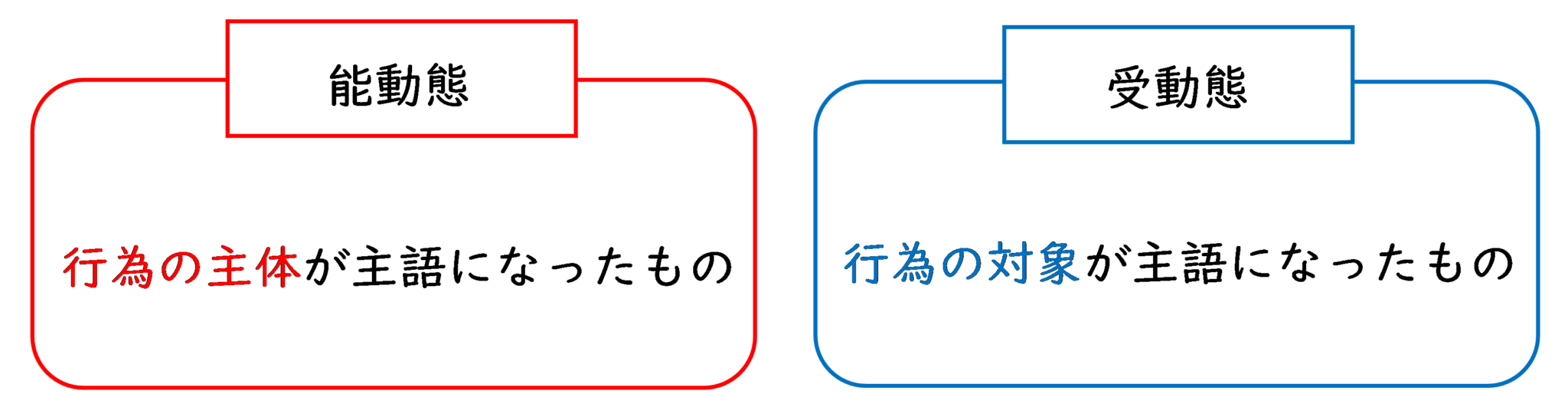

一度、〈能動態〉と〈受動態〉の性質を復習しておきます。

ここで思い出していただきたいのが、ステップ②で説明した『主語になる条件』です。

行為の主体が主語になりやすいのは、視線(注目)を集めるからでした。

そして、行為の対象が主語になりにくいのは、目立たない存在だからでした。

つまり、裏を返せば、行為の対象が主語になるには、行為の対象が視線を集めれば良いわけです。

行為の対象が目立てば、それが主語になる。つまり、〈受動態〉になるということです。

そこで、重要になるのが、

という問題です。

行為の対象が手っ取り早く目立つのは、『変化する』という手段があります。

そして、『対象が変化する』ということは、行為の主体による影響力が強いはずです。

行為の対象というのは、それ自身の力では決して変化しません。「行為の主体によって与えられる影響力」によってのみ変化するのです。

さて、全て繋がりました。

この「行為の主体によって与えられる影響力」というのは、他でもない〈他動性〉のことです。

つまり、〈他動性〉が大きいほど、行為の対象は変化し、視線を集め目立つ存在になり、結果的に主語になりやすくなる

だから、

今までの3ステップのまとめ

今までの全ての話をまとめると、以下のようになります。

つまり、

〈受動態〉の使用には、私たち人間の認知的な側面が色濃く影を落としていたのです。

全てが綺麗につながったと思います。

いろんなアイデアを駆使して考える楽しさ

この記事では、『受動態へのなりやすさ』という1つのトピックに対して、〈他動性〉や〈認知言語学〉などの様々なアイデアを駆使しながら考えてみました。

このように英文法の世界では、多種多様なアイデアやトピックが相互に繋がり合っています。

この縦横無尽にアイデアが繋がり、奥深い世界を堪能できるのも、英文法の魅力だと思います。

無関係に思える現象が相互に結び付いていることに気付く

この英文法のスパイスをもっと知りたい方は以下の2つの記事がオススメです。

➤【接続詞that】衝撃の事実「I think that ≠ I think」

➤【存在文】旧情報と新情報の観点から考えるthere is 構文

補足説明

『受動態になりやすい文は、他動性が大きい文である』というのがお分かりいただけたと思いますが、〈他動性〉の大小に関して注意事項があります。

『1つの動詞に対して、他動性の値も1つだけ』と思われがちですが、実は話はそんなに単純ではありません。

同じ動詞であったとしても、その行為者などが異なれば、〈他動性〉の値も異なるのです。

visit「訪れる」という例で考えてみましょう。

visit「訪れる」という動詞は、一見すると〈他動性〉が低いように見えます。

実際にその通りで、visit という行為の対象となる「場所」は全く影響を受けません。

⇩

× The restaurant was visited by the boy.

そのため、目立ちにくい対象が主語になる〈受動態〉は不適切だと言えるでしょう。

一工夫を加えると…

それでは、ここで一工夫してみましょう。

その一工夫とは、行為者を変えてみることです。

例えば、そのレストランを訪れたのが、トム・クルーズだったとしましょう。

すると、そのレストランはどうなるでしょうか?

メディアに取り上げられ、来店人数は増え、売り上げは上昇し…言うまでもなく『注目を集め、変化を起こす』でしょう。

つまり、トム・クルーズの visit という行為の〈他動性〉が大きいため、行為の対象は目立ちやすくなるのです。

そして、『目立つ』ということは、受動態にできるようになるのです。

⇩

〇 The restaurant was visited by Tom Cruise.

このように、行為の主体が影響力を持った人物なら、その人物による行為の〈他動性〉は大きくなるのです。

同じ行為・動作でも、

- 誰が

- どんな状況で

- どんな目的で などなど

によって、他動性の大小は変動するのです。

これが、『1つの動詞に対して、他動性の値は1つだけではない』という言葉の意味です。

全体のまとめ

今回は、『受動態にできる文とできない文の違い』というテーマでお話してきました。

その両者の決定的な違いは、〈他動性〉の度合いでした。

〈他動性〉が大きければ、それほど〈受動態〉になりやすいという理屈を覚えれば、受動態の理解が深まるはずです。

今回のポイントです。

- 全ての他動詞構文が受動態にできるわけではない

- 他動性が大きいと、受動態になりやすい

- 他動性とは、行為の主体がその行為を通して対象に与える影響力の度合いのこと

- 受動態へのなりやすさは、認知言語学によって説明できる

[参考文献]

- Bolinger, Dwight (1977), Meaning and Form, Longman High Education.

- 池上嘉彦 (2016)『〈英文法〉を考える』 ちくま学芸文庫

- 高野秀之(2004)『英語受動文の研究:認知言語学視点から』嘉悦大学学術リポジトリ

今回の記事に興味を持っていただけた方は、以下の書籍が本当にオススメです。

関連記事のご紹介

能動態と受動態の背景には、こんなにも奥深い世界が広がっていたことを実感していただけたでしょうか?

学校英語で『同じ意味』とされている文法事項の間には、ほんの微かだとしても『意味の違い』というものが存在するのです。

これからもそんな言語の奥深さと意味の煌めきをご堪能していただける英文法のスパイスを提供していきます。

そんなスパイスを扱った過去の記事を最後に紹介させていただきます。

➤ 【接続詞that】衝撃の事実「I think that ≠ I think」

➤ 【文型】第4文型↔第3文型 意味の違い【人間性の観点から】

そこには【形式と意味】が奏でる奥深い英文法の世界が広がっているはずです。

最後に、〈受動態〉に対する個人的な考え方を書いています。興味があれば御覧ください。

最後に〈個人的な意見として〉

最後に能動態と受動態の関係性について、個人的な考えを書かせていただきます。

今回の記事でご説明したように、常に『能動態↔受動態の書き換え』が成立するわけではありません。

『他動性が大きくなると、受動態になりやすくなる』という理屈がそこには存在するのです。

だからと言って、その違いを教えてくれない学校英語を批判する気があるのかと聞かれたら、全くその気はありません(もちろん改善の余地はあるとは思います)。

しばしば、機械的な書き換えを学習者に押し付ける学校英語を批判する声が上がることもありますが、彼らの主張の拠り所の多くは『学校英語は、言語学の正しさと反している』というものです。

しかし、よく考えてほしいのですが、学校英語が言語学が提供する正しさをそのままそっくり取り入れる必要はあるのでしょうか?

学校の場で行われているのは『学習』であり、『学問』ではありません。

『学問』であれば、「能動態と受動態の違い」というものは非常に重要であり、決して無視できるものではありません。

しかし、『学習』においてはその違いはそこまで大差ないような気がします(もちろん指導者側は、学習者に質問された時に説明するための知識を持っておくことは重要です)。

そして、何よりも『能動態と受動態は書き換え関係にある』という説明には大きなメリットが存在します。それは、「学習者たちが受動態の形を定着できる」というメリットです。

何事にも向き不向きというものがあるものです。

その向き不向きを考慮しないで、「この説明は良くない」、「言語学的な正しさに反している」などと頭ごなしに批判・排他することは、『広い視野で物事を見る』という重要な機会を奪い、何か素晴らしい発見や気付きに繋がる可能性を秘めたアイデアを潰してしまうことになるのです。

この信念に基づき、当サイトでは、一般的な説明や考え方を引き合いに出すことはありますが、それらを批判したり否定したりする意図は一切ありません。当サイトで取り上げる内容は、あくまで『1つの提案』という形を常に心がけています。

1つの物事を多角的な視点で捉えることは、今まで見えなかったものが見えるようになり、様々な気付きに出会えることに繋がるのです。

英文法の学習を通し、広い視点で物事を捉えることによって、少しでも日々の英語学習が、そして日々の生活そのものが面白く、有意義に、魅力的になることを心から願い、これからも英文法のスパイスを発信していきます。

今回もご覧いただきありがとうございました。

また次の記事でお会いしましょう。

コメント

例文再びにある青字の部分で、受動態にできないの解説にhaveの他動性が大きいと有りますが、小さいではないでしょうか。