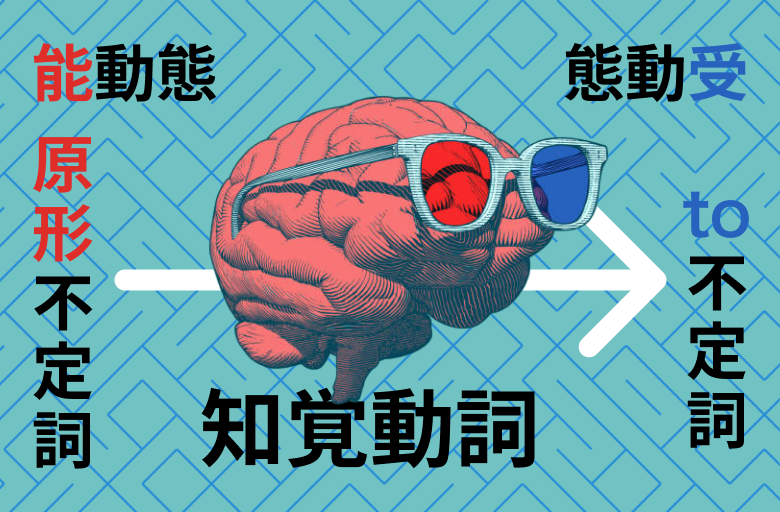

当記事では「知覚動詞の受動態でto不定詞になる理由」という問いに対して6つのLevelで説明を考える。1つの問いに対して、複数の視点で考える楽しさ、論理を積み上げて弱点を克服していく思考のプロセスなど、英文法以上の内容をお届けしていく。

理由だけを早く知りたい読者を想定して下記に結論を示しておく。

もしこれを見て少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ最後まで呼んでほしい。上智大学在籍中からずっと温めていたネタなので、きっと楽しんで読んでいただけるはずだ。

もしこれを見て少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ最後まで呼んでほしい。上智大学在籍中からずっと温めていたネタなので、きっと楽しんで読んでいただけるはずだ。

〈知覚動詞〉は英文法の中でも極めて特殊である。

それゆえに、大学入試の文法問題の常連メンバーとしてあらゆるテストで出題されている。筆者が学生時代、そして予備校教師をしていた大学生時代にセンター試験(今での「大学入学共通テスト」)で出題されない年はなかったほどである。

知覚動詞の人気ぶりはさておき、その特異性として能動態と受動態での振る舞いで顕著になる。

seeやhearなどの〈知覚動詞は〉、能動態の時には補語Cに原形不定詞を取ることができる。この性質だけなら「使役動詞と同じ」と受け入れればよいが、どういう訳か〈知覚動詞〉はing形(※)の形を補語Cに取ることも可能だ。

そして、その曲者としての扱いにくさは「知覚動詞を受動態にしたとき」に現れる。この記事までたどり着いた皆さんはご存知の通り、知覚動詞は受動態にすると補語Cにto不定詞を取る。能動態では一切姿を表さなかったto不定詞は、一体どこから、なぜ、何のためにやってきたのだろうか?

今回は、知覚動詞を受動態にした時、なぜto不定詞でなければならないのか? その理由について考察する。英文法の中で〈知覚動詞〉が持つ独特の役割を紐解きながら、その謎に迫っていこう。

知覚動詞の受動態でto不定詞が登場するとはどういうことか?

知覚動詞の受動態がto不定詞を補語に取る理由について議論していく前に、共通認識を揃えておきたい。

下記の2つを比べてみよう。

[num=active]They saw her cross the road.

[num=passive]She was seen to cross the road.

[#num=active]は知覚動詞の能動態である。それを受動態に変換(※)したものが[#num=passive]に当たるとされている。

なぜ[#num=passive]では、[#num=active]では登場しないtoを伴ったto不定詞として現れるのだろうか?

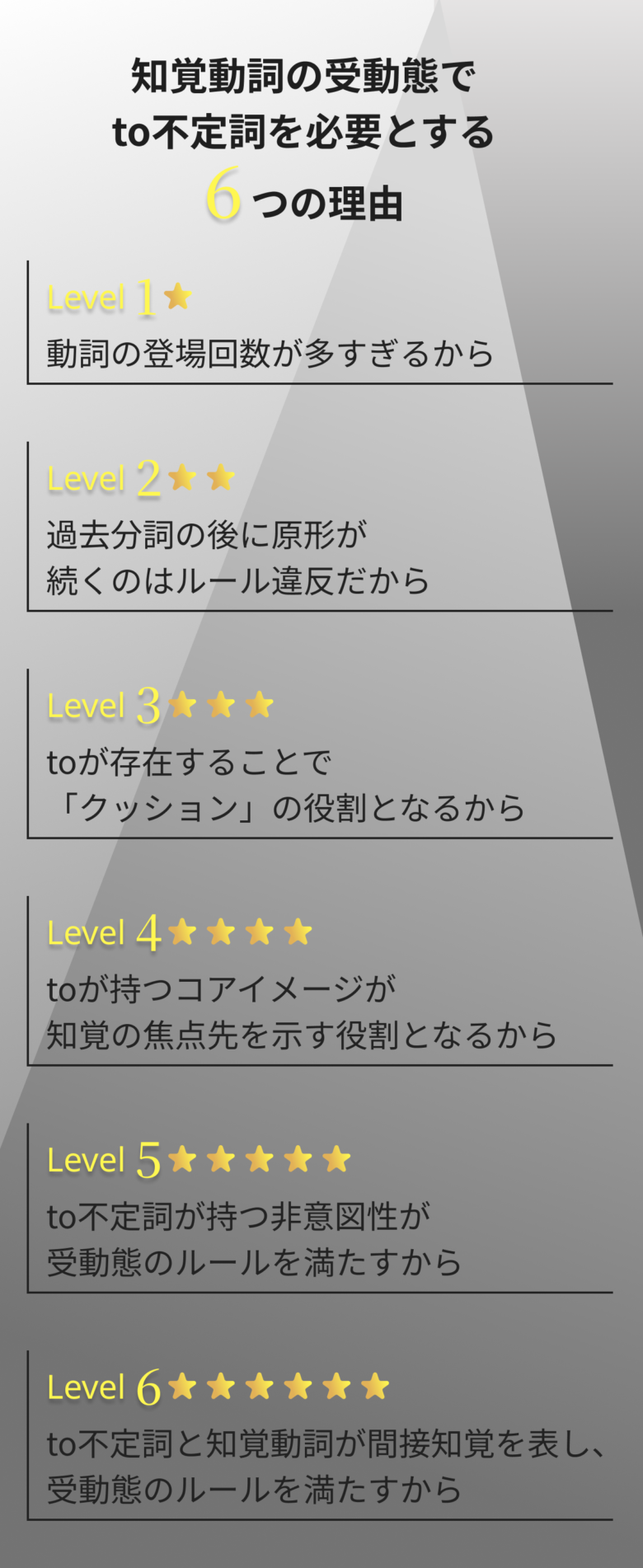

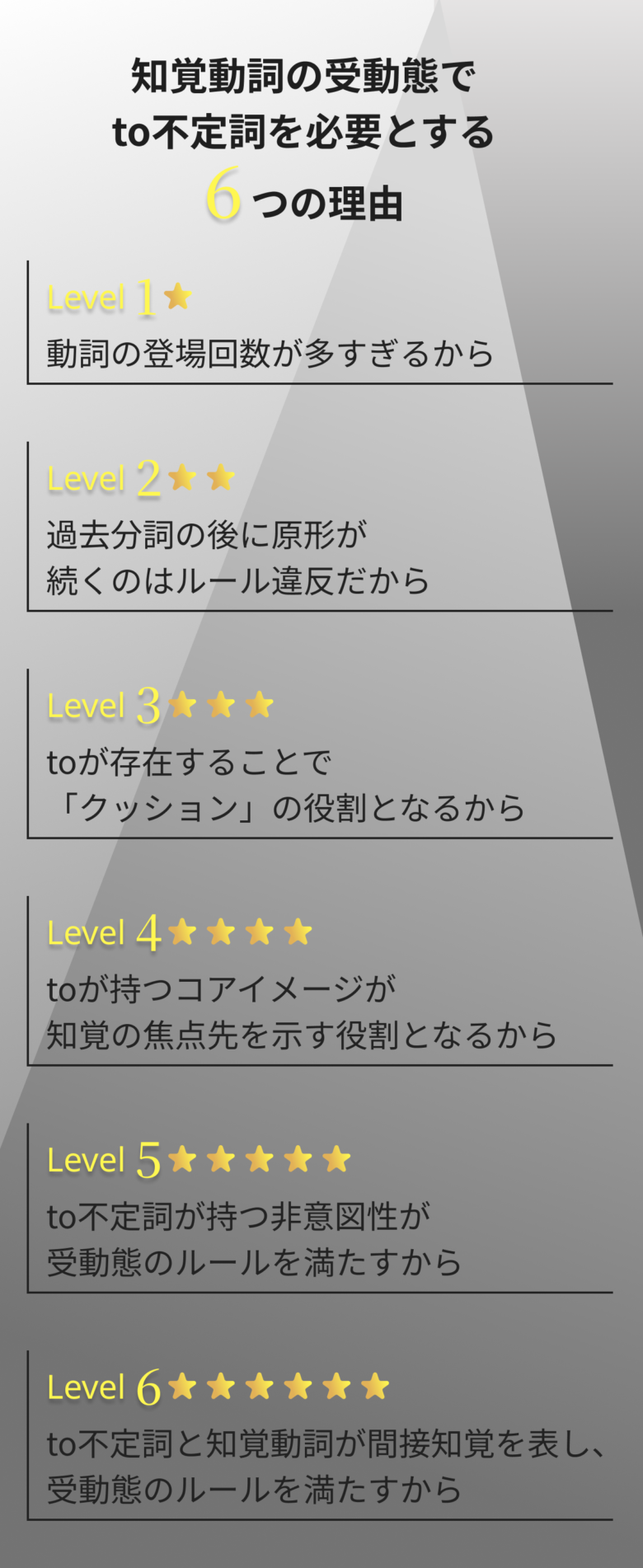

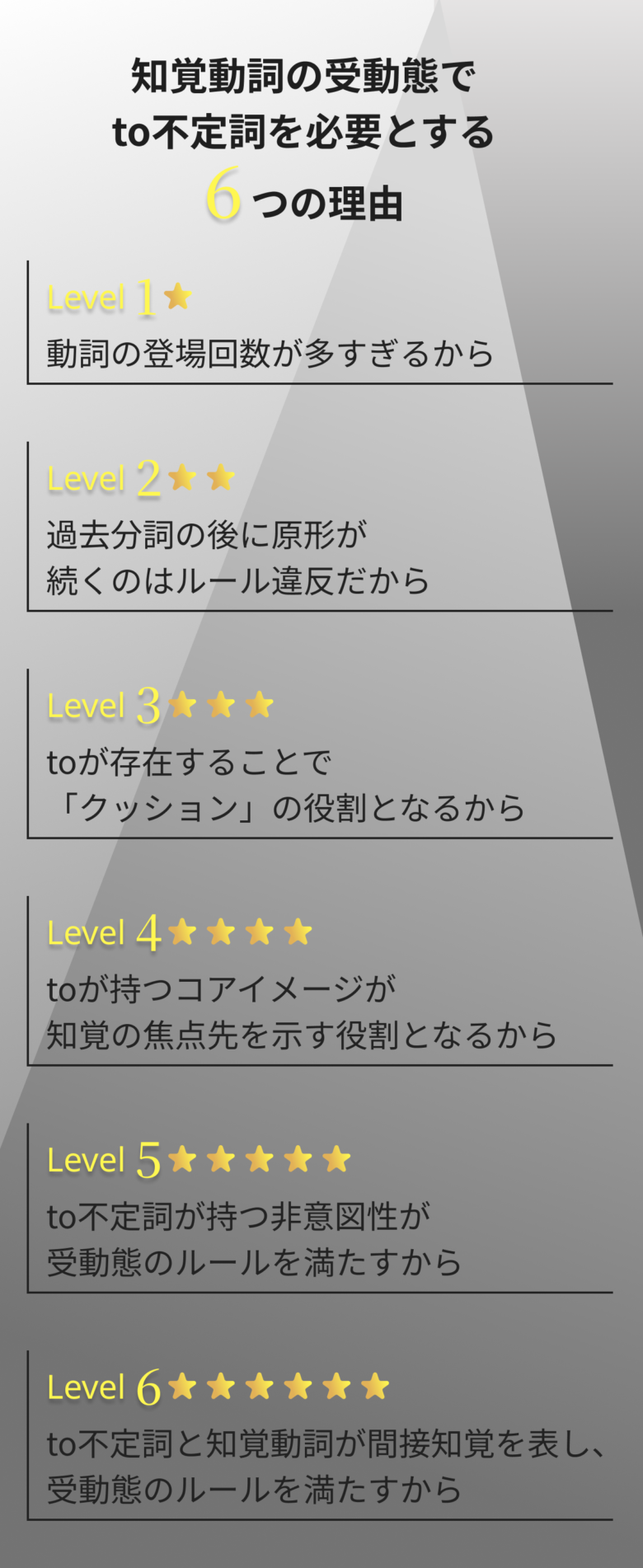

知覚動詞の受動態でto不定詞を必要とする6つの理由

当記事では下記の6つの説明を取り上げる。

1から6に向かって説明が長くなっていっているのが分かるだろう。数字が上がるにつれて、説明のレベルも上がっていく。それに伴い、レベル1で説明カバーできない穴を、レベル2で補い、レベル2のウィークポイントをレベル3で補う…といったフォロー関係も想定している(※)。

既にこれを見ただけで分かると思うが、もちろんツッコミどころが満載のものもある。学習者や指導者としての立場や状況に応じて、使えそうなものがあったら部分的にでも持ち帰ってほしい。もちろんこれらすべての説明より優れたもの(※)をお持ちなら、後学のためにぜひコメント欄で共有してほしい。

前置きが長くなった。それでは本題として、知覚動詞の受動態でto不定詞が必要とされる理由について見ていこう。

1:動詞の登場回数が多すぎるから

まずは手始めとして最も簡単なものから取り上げる。

ずばり次のようなものだ。

[#num=passive]からtoを抜いた形を下記に掲載する(*は非文法的であることを示す)。動詞の数に注目して見てほしい。

[num=passive2]*She was seen cross the road. ([#num=passive]を一部変更)

たしかに、3つが動詞となっている。なかなか見かけない数の動詞である。これを踏まえると、確かに動詞の登場回数を抑制するために、知覚動詞の受動態では原形不定詞ではなくto不定詞が使われている、という説明も一理ありそうだ。

Level1のウィークポイント

いや、ないだろう。読み物としての演出上、一旦は妥当性を褒める必要があったのだが、すぐにこの説明がいかに不完全かはお分かりいただけるだろう。ちょっと考えただけで、次のような指摘が飛んでくる。

- 「回数が多すぎる」と言うが、3回が悪いという線引き・根拠は何か?

- そもそも「動詞」の定義は何か?動詞の原形をto不定詞にしたところで「動詞」になるのではないか?

- 回数の線引きや動詞の定義は譲るとしても、動詞を3回使った文でも容認されるものはある。

この中で特に向き合う必要があるのは、3つ目の指摘だろう。

下記[#num=three_verbs]を見てみよう。

[num=three_verbs]They have seen her dance on the stage.

もちろんこの文は容認される適格な文であるが、この文でも(1の主張の中では)「動詞」と位置づけられると思われる要素が3つも登場している(※)。この文からも、「動詞の登場回数が多すぎるから」という主張があまりにご都合よろしいことが分かるだろう。

そんなわけで、トップバッターとして登場してもらった主張1は、シンプルでその場しのぎの説明としては機能するかもしれないが、突き詰めて考えるとなるともう少しブラッシュアップする必要があることがわかった(※)。

2:過去分詞の直後に動詞するのはルール違反だから

Level2は、Level1の弱点をカバーすることを考えてみよう。

Level1は「動詞として既にwasやseenなど2つを使っていて、3つ目の動詞としてgoを使うのが不適切」というものであったが、弱点を要約すると、ルールで禁止しようとしたことが、議論の対象外では容認事項として存在しているのだ。

そこで、Level2では「ルールで禁止する範疇を限定的にする」という思考回路でトライしてみよう。これは1つの欠点を踏まえると自然な思考だと言えるだろう。

すると、Level2として次のようなことを理由として提示できそうだ。

このLevel2では、Level1では「動詞」となっていたseenを過去分詞として扱い、その後ろに能動態であった動詞の原形(≒原形不定詞)が出現するのを許容しないというスタンスを取る。

2番手としてはなかなか悪くないのではなかろうか?理屈としては、登場回数という数で規定するのではなく、「過去分詞の後ろに動詞の原形が出現することで禁止する」(※)ことを目指している。

Level2のウィークポイント

さすがLevel1から学びを得ているだけあって説得力があると言いたいところだが、早速こんな声が聞こえてくる。

- 動詞の原形が連続するのがルール違反であるのなら、別にto不定詞ではなくてもing形でも良いじゃないか?

- そもそもルール違反というが、そんなルールはどこにあるのか?

どちらの批判もごもっともである(※)。

Level1よりも記述対象が限定的になり、自己矛盾は抱えないかもしれないが、説明的妥当性としては十分ではないだろう。

こうしてお決まりの流れ、つまり次のLevel3へと説明が委ねられていく。

3:toが存在することで「クッション」の役割となるから

先のLevel2のウィークポイントは「過去分詞の後ろに動詞の原形が置かれるのを許せないのであれば、to不定詞ではなくてing形で良い」という説明に回答できないことだ。

子どもがおもちゃを買ってと親にねだるときに「なぜあのおもちゃではなくこのおもちゃがほしいのか」を説明できないのと似た雰囲気を感じる(?)

さて、Level3では「to不定詞ではないといけない理由」をどのように説明するのだろうか?

ロジックはこうだ。

仮にto不定詞ではなくing形を許容した場合、次の[#num=ing]のようになる。

[num=ing]*She was seen crossing the road

言いたいこととしては、crossingと動詞の原形ではないものの、途中まではseen crossとなってしまう、だから紛らわしいということだ。

一方、ing形ではなくto不定詞を使うと下記[#num=to]のようになる。

[num=to]She was seen to cross the road. ([#num=passive]を再掲)

seenとcrossの間にtoがあり、明確な壁があることが分かるだろう。

つまり、(ルールの存在を仮に認めて)動詞の原形がルール違反と言うならば、ing形も候補になるのではないか?と言う指摘がLevel2にあった訳だが、Level3では「toがクッションの役割を持つ」と答えを提示することが可能になった。

Level3のウィークポイント

3番目になると、先のウィークポイントを学習して口答えできるようになってきたが、やはりこの説明にもウィークポイントはある。

それは本質的にはLevel2のそれと同じである。すなわち「クッションならtoではなく前置詞+ing形で良いのではないか?」という指摘に答えられない点である。本質部分としては「ある目的を実現するためにBではなくAでなければならない絶対的理由」を提示できないということだ。

この指摘はかなりの極論を言えば、下記の[#num=at]のように前置詞atでも「クッション」を果たしているから、to不定詞である絶対的必要はないということを意味する。

[num=at]*She was seen at crossing the road.

まとめとしては、Level3も「to不定詞だからこその理由」としての説得力が弱かったのである。

そこで、Level4としてtoだけが持つ意味・コアイメージに目を向けてみよう。

4:toが知覚の焦点先として意味的に相応しいから

さて、Level4までやってきた。先に書いておくと、個人としてはこのLevel4が6つの中では最も「なるほど」と思わせる説得力があり、それでいて致命的な弱点はないと思っている。つまり、最もバランスが取れている説明だ。

その説明とはずばりこうだ。

toには前置詞「〜へ」の意味として「矢印」のイメージがあることはご存知の通りだろう。そしてこのコアイメージは様々な場面で応用されている。その1つはto不定詞だろう。動名詞とto不定詞(特に名詞的用法)を説明するときには、toの矢印のコアイメージは「未来志向」として表現される。

このtoの意味拡張は、知覚動詞の受動態でも活用できるのではないか?というのが4番目の主張である。

もう一度、知覚動詞の受動態の例文を見てみよう。

[num]She was seen to cross the road. ([#num=passive]を再掲)

この文ではまず、主語Sheが「見られる」(was seen)ということが述べられる。そして、その視線は「道路を横断する」(cross the road)に、「向く」(to)というロジックである。

つまり、「彼女に向けられた視線→彼女が起こしたアクション」という関係を取り持つ「→」の役割をしているのがtoということだ。

これは、[#num=hear]のように知覚動詞がhearの場合でも成立する説明だ。

[num=hear]She was heard to sing songs at night.

この場合は文字通り「耳を傾けられる先」を表すのにtoが機能していることが分かるだろう。

Level4のウィークポイント

結論から言うと、「toの矢印イメージと合致するのは能動態でも同様なのに、なぜ受動態だけなのか?」という問に答えられない点である。

知覚動詞の能動態を再度見てみよう。

[num=active_again]They saw her cross the road. ([#num=active]を再掲)

この能動態の文でもLevel4のロジックと同等の「目を向ける先」としてtoの矢印イメージは合致すると思われる。しかし実際には、この[#num=active_again]にtoを挿入しした[#num=active_again_ng]は非文法的であり許容されない。

[num=active_again_ng]*They saw her to cross the road.

つまり、前後関係としてLevel3のウィークポイントは克服したのだが、手前にばかり執着し、能動態まで含めた全体での議論が行われていなかった。まさに木を見て森を見ずの状況だ。

抜本的な改善の必要性

これで4度目のウィークポイントと向き合ったことになる。

そろそろ抜本的に今までとは違う方向性へと舵を取りなおすために反省をしなければならないタイミングだ。ここまでの反省としては、動詞の形(ingやto不定詞のどちらが適切か)やtoの役割(クッションや矢印イメージ)など、それぞれ一つの役者を取り出して独立して議論するのは、意味をなさないということだ(※)。

この反省点を活かして、次のLevel5では役者として「to不定詞」と「受動態」の2人に登壇してもらうことにしよう。

5:to不定詞が持つ非意図性が受動態のルールを満たすから

Level5のポイントは、原因をto不定詞と受動態の2つから洞察するという姿勢である。今回はそれぞれ下記の特徴に注目する。

- to不定詞:主語の意図が及ばない事象を表す傾向がある(非意図性)

- 受動態:主語に置かれた名詞は、動詞の影響を大きく受けていなければならない

この2つの性質が互いに機能し合うことで説明が成立する。概念的な話になるので、ひとつずつ例文を通して見ていこう。

to不定詞の非意図性

to不定詞に先導される句は、しばし主語のコントロールが及ばない事象を意味することがある。これの延長線によく言われる「未来志向」などがあると筆者は考えている。

[num]I happened to meet an old friend at the station.

私は駅で偶然昔の友人に会った。【偶然性】

[num]I rushed to the station, only to miss the train.

駅に急いだが、電車に乗り遅れただけだった。【結果】

[num]She hopes to discover a solution to the problem soon.

彼女はその問題の解決策を早く見つけられることを願っている。【未来思考】

上記の3つの例文はすべて、to不定詞フレーズが主語の力ではどうにもできない内容を表しているという点で共通だ。それをここでは〈非意図性〉と呼ぶ。

受動態に置かれる主語のルール

to不定詞フレーズが表す内容が「主語の非意図性」と関係しているという前章の内容が、受動態にどのように関係するのだろうか?

受動態では、一般的に次のルールが存在する

裏を返せば、「被動者は、動作主の動作を通じて影響を受けないのであれば受動態の主語にはなれない」ということである。

下記2セットの例文で確認しよう。

[num=break]Tom broke the window.

→ The window was broken by Tom.

[num=have]Tom has two sisters.

→ *Two sisters are had by Tom.

[#num=break]の受動態は容認されるが[#num=have]のそれは容認されないという点がポイントだ。この理由は次のとおりだ。

この議論の詳細は下記記事に譲る。

【受動態】受動態にできない動詞とできる動詞の性質の違い〈他動性〉

当サイトのトップ5にはランクインする人記記事だ。この記事を読了したらぜひご覧いただきたい。

まとめると、「受動態に置かれる主語は動詞の影響を強く受けている必要がある」ということだ。

非意図性と受動態の主語の関連性

ここまでの議論を振り返ろう。to不定詞と受動態の2つの性質についてそれぞれ次のように見てきた。

- to不定詞:主語の意図が及ばない事象を表す傾向がある(非意図性)

- 受動態:主語に置かれた名詞は、動詞の影響を大きく受けている解釈される(他動性)

これら2つの性質を踏まえて、「知覚動詞の受動態にはなぜto不定詞が登場するのか?」という問いに対して次のような答えを導ける。

被動者は、受動態の性質に従って動作の影響を強く受けている。そのため、被動者は自身の動作(break the window)へのコントロールを弱めている状況が成立しており、それをto不定詞の〈非意図性〉が象徴している

以上がLevel5が与えるアンサーだ。to不定詞の性質と受動態の主語の性質が相互に機能することで導かれる説明であることが分かるだろう。

Level5のウィークポイント

Level5にして概念的な話が出てきたが、この説明にももちろん説明しきれないことがある。

この説明のウィークポイントは「受動態になるとto不定詞を伴わない知覚動詞がある」という事実を説明できない点である。あまり知られていない事実だが、実はすべての知覚動詞の受動態でto不定詞が必要というわけではない。むしろto不定詞ではなくing形でないと容認されないこともある。

ここでは知覚動詞watchを例にとる。

[num=watch]

(a) *She was watched to cross the road.

(b) She was watched crossing the road.

[#num=watch]の(a)ではto不定詞を使うと容認されず、(b)ではing形を使うと容認されることを示している。

ここから分かることは何か?

それは〈知覚動詞〉についても考慮に入れる必要があるということである。「知覚動詞の受動態はなぜto不定詞が必要か?」という問いに答えるために、結局は〈知覚動詞〉〈受動態〉〈to不定詞〉の全てに目を向ける必要があったということだ。

Level6では知覚動詞にも議論の足を伸ばして、当記事の最終的なアンサーを出していこう。

6:to不定詞と知覚動詞が間接知覚を表し受動態のルールを満たすから

いよいよ最後のLevel6までやってきた。

まずそれぞれの概要を下に提示しておく。

- 知覚動詞:〈直接知覚〉と〈間接知覚〉の2つの用法がある

- to不定詞:〈間接性〉を持つとされ、〈間接知覚〉と共起する

- 受動態:主語に置かれた名詞は、動詞の影響を大きく受けていなければならない

知覚動詞はLevel6で初めて議論に立ち入り、to不定詞はLevel5の〈非意図性〉から〈間接性〉へと捉え方を変え、受動態はLevel5とほぼ同じ見方を採用する。

それでは知覚動詞から分析を始めていこう。

知覚動詞の2つの用法

知覚動詞には大きく2つの用法がある。〈直接知覚〉=[#num=direct]と〈間接知覚〉=[#num=indirect]である。

[num=direct]直接知覚

(a) I saw him on the road.

道で彼を見た。

(b) I hear you clearly.

声がしっかり聞こえています。

[num=indirect]間接知覚

(a) I saw that he was right.

彼が正しいということが分かった。

(b) I hear that this movie is interesting.

この映画が面白いということを(人から聞いて)分かっている。

知覚動詞の間接知覚では「知る・分かる」という認識を表すという点がポイントだ。そのため、間接知覚は〈精神知覚〉と呼ばれることもある。

そして重要な点として、この間接知覚はすべての知覚動詞が持つわけではない。

| 知覚動詞 | 直接知覚 | 間接知覚 |

| see | ◯ | ◯ |

| watch | ◯ | ✕ |

| look | ◯ | ✕ |

| hear | ◯ | ◯ |

| listen | ◯ | ✕ |

| feel | ◯ | ◯ |

上記のテーブルが示すように、間接知覚の用法を持つ知覚動詞は一部である。

ここまでの話をまとめると、知覚動詞には「知る・分かる」の認識を意味する間接知覚という用法があるが、その用法を持つ知覚動詞はほんの一部に限られるということになる。

これを抑えて次にto不定詞の用法を見ていこう。

to不定詞の間接性

結論から言うと、to不定詞は間接性を持ち間接知覚の知覚動詞と共起することで〈間接知覚〉の意味となる。

[num=indirect2]

(a) I saw that he was right. ([#num=indirect]を再掲)

(b) I saw him to be right.

[#num=indirect2]の(b)は前述した(a)はどちらも同じく精神的な知覚を表すということになる。つまり、ここでのto不定詞句はthat節「〜ということ」と同じ役割を果たしている。

話をLevel5に戻すと

ここでLevel5のウィークポイントを思い出してほしい。

[num=watch2] ([#num=watch]を再掲)

(a) *She was watched to cross the road.

(b) She was watched crossing the road.

知覚動詞watchの場合、to不定詞ではなくing形が出現する。この違いは、watchには間接知覚の用法がないため間接知覚と共起するto不定詞を取ることができなかったと考えることができそうだ。

これでLevel5のウィークポイントはLevelでクリアできた。

受動態と間接知覚の関係性

ここまでの議論を通して、知覚動詞の受動態のto不定詞はどうやら精神的な知覚(間接知覚)と関係がありそうなことが分かってきた。

最後に受動態の関係性を探っていこう。受動態の主語に置かれた名詞は、動詞の影響を大きく受けていなければならない、ということは先に見た通りである。

この受動態の性質と間接知覚(精神的な知覚)を組み合わせると次のように言える。

[num]She was seen to cross the road.

上記の例文では、主語の彼女(She)は、道路を渡る(cross the road)という事態を認識された(was seen)(※)によって影響を受けていると考えられる。

むしろ「ただ見られるだけ」では主語にとってはさほど影響(被害)はなく、より影響を被るケースは「その事態を認識されること」だと言えるだろう。「道路を渡る場面を目撃される」ことよりもその事態を目撃されて「歩行者として道路を横断するという交通ルールで好ましくない行為をしていると認知・判断される」ことのほうが主語にとっては問題なのである。

Level6のアンサー

ここまで3つの観点で見てきた。内容をまとめると次のようになる。

- 知覚動詞には、直接知覚と間接知覚があり、間接知覚では「知る・分かる」の精神的な知覚を意味する。間接知覚はseeやhearなどが持ち、watchやlistenは持たない。

- to不定詞は間接知覚と共起する

- 受動態の主語は影響を受けていなければならない

以上のことをまとめると、次のようなアンサーが出せる。

知覚動詞の受動態でto不定詞が必要な理由は、間接知覚(精神的な知覚)を表すto不定詞だから。

※解説

受動態になることで主語は影響を受けている必要があるが、ただ単に見られる・聞かれる(直接知覚)だけでは影響度合いは弱く、その事態を知られる・認識される(間接知覚)ことによって影響度合いが強くなる。つまり、「受動態になるから」to不定詞が入るのではなく「受動態になるために」to不定詞を入れるのである。

これが〈知覚動詞〉〈受動態〉〈to不定詞〉の3つの役者全員に目を向けた結果得られたLevel6のアンサーだ。

なぜ知覚動詞の受動態にはto不定詞が必要なのか?

以上6つのLevelの説明は終了だ。すべてのLevelをおさらいしよう。

ぜひ使えそうな説明を持ち帰っていただきたい。

Levelが上がるにつれてカバー範囲が広く「論破されにくい」説明になっているのは事実だが、必ずしも穴がない説明がベストとは限らない、相手や状況に応じて常に最善なものは変わるということは繰り返し書いておきたい。そして、もし他にアイデアがあったらぜひコメント欄で共有いただいきたい。

6つのLevelを通して、1つの疑問を多角的な視点から考え、理論を積み重ねていく思考の楽しみさを感じていただけたら何よりだ。

今回の記事を気に入っていただけたら

受動態について他にも興味深い観点で記事を書いているので、ぜひご覧ください!

コメント