この『音声学Ⅵ』では、〈子音〉(consonant)について見ていきます。

子音とは、〈分節音〉というカテゴリーに属し、〈母音〉と対をなす言語音です。子音は、調音音声学の立場からは、口の中で気流が何かしらの接触・阻害を受けて調音される言語音と定義することができます。

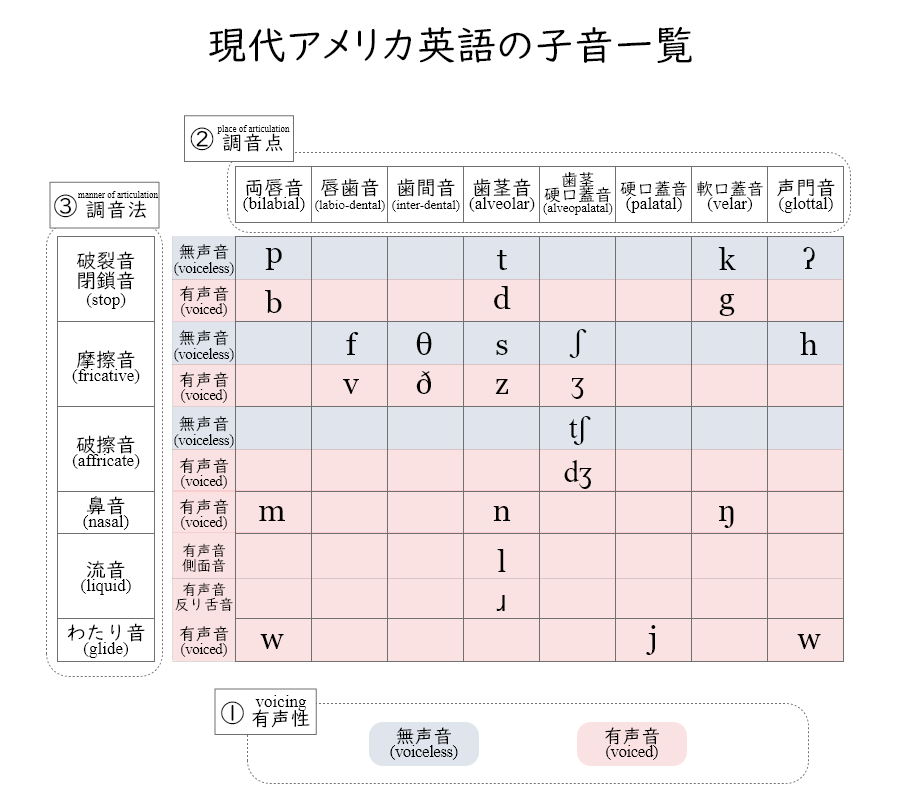

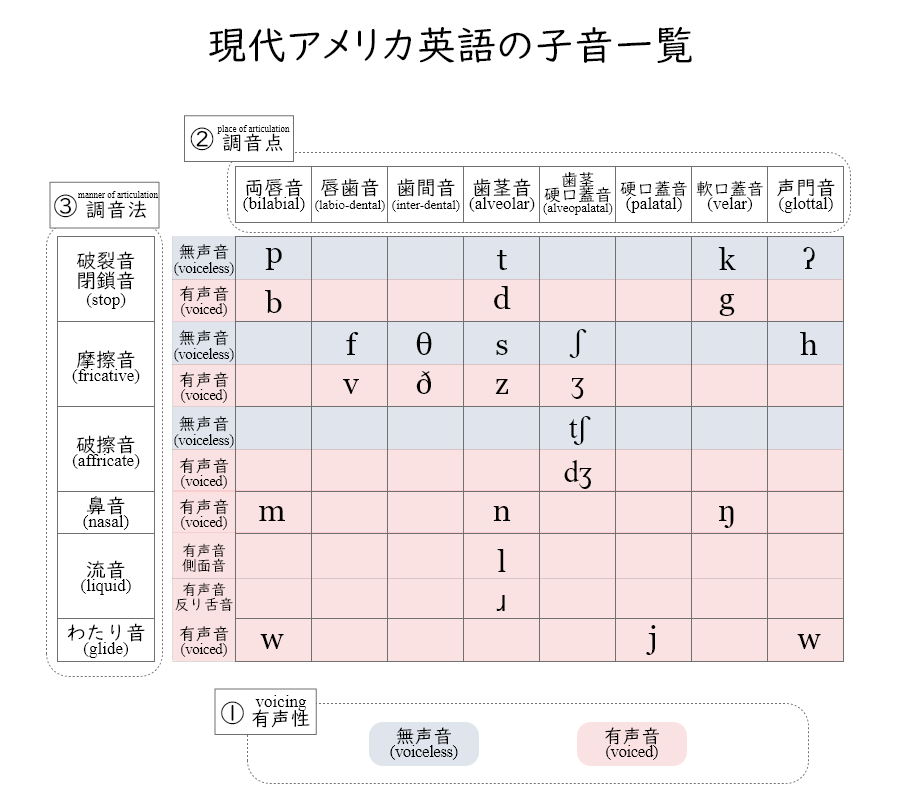

また、アメリカ英語における子音は次の通りになっています。

この記事では、図やイラストを豊富に用いて、基礎的な子音の知識をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。

【基礎知識】音声学(Phonetics)とはどんな学問か?

本題に入る前に、そもそも音声学とはどんな学問か?ということに触れておきます。

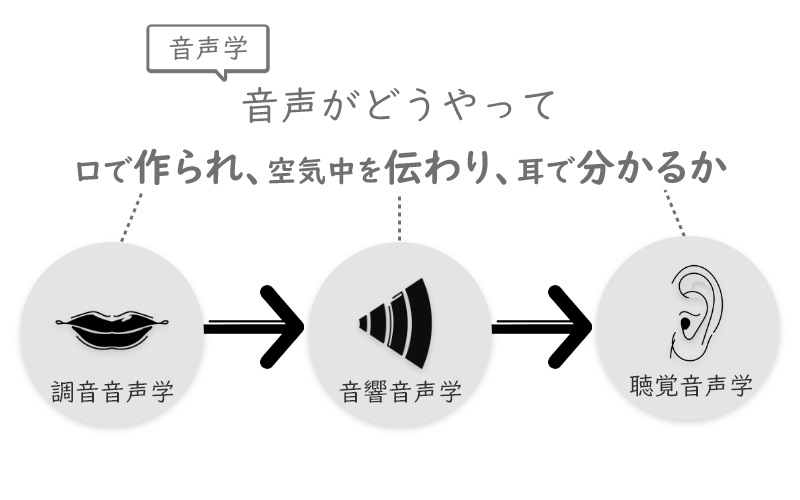

音声学は、言語学の1つの分野であり、人間の言語の(物理的な)音に注目します。また、以下のように3種類の音声学が代表的です。

つまり音声学の定義は、人間の言語に使われている音が「どのように作られ」、「どのように空気中を伝播し」、「どのようにして聞き取られ理解されるのか」、を研究する学問です。

【音声学Ⅰ】音声学とは何か?定義/種類/音韻論との違いをわかりやすく解説

言語学における音声学の位置付け

ここで言語学全体における音声学の立ち位置を確認しておきましょう。

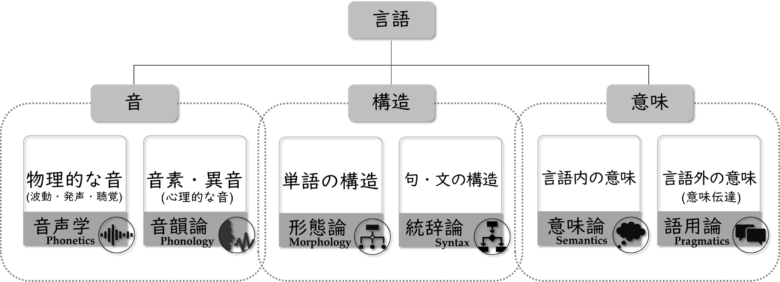

言語には、大雑把に言うと「音」「構造」「意味」の3つの側面がありますが、音声学は、名前の通り言語の「音」に注目します。

音声学のおさらいは以上です。次から本題の〈子音〉について見ていきます。

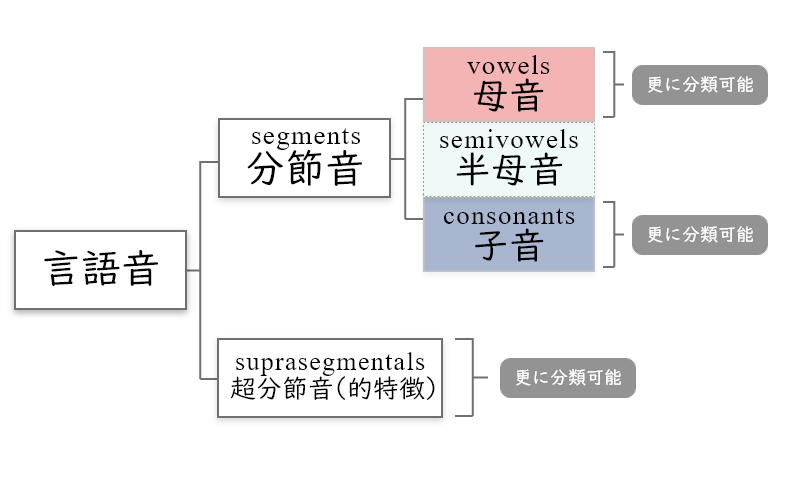

子音(consonant)は分節音に属する

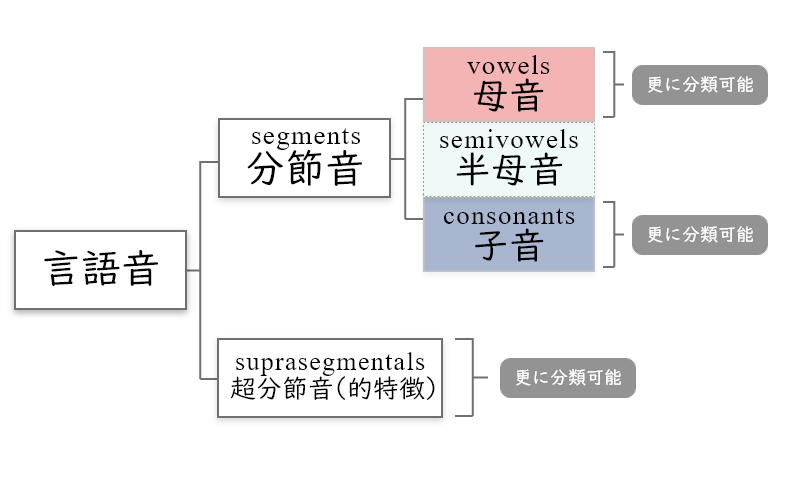

【音声学Ⅲ】言語音の分類(超分節音/分節音/母音/子音/半母音)で取り上げたように、言語音はいくつかのカテゴリーがありますが、今回のトピックである〈子音〉は〈分節音〉というカテゴリーに属し、〈母音〉と対をなす言語音です。

上の図を通して、今回のトピックである〈子音〉が言語音全体の中でどの立ち位置にあるのか簡単に押さえておきましょう。

【音声学Ⅲ】言語音の分類(超分節音/分節音/母音/子音/半母音)

【音声学Ⅴ】母音の全体像 (分類・種類・チャート・調音記述・IPA記述・具体例)

お好きなタイミングでご覧ください。

子音の定義・特徴

〈子音〉の特徴を理解する際は、その対となる〈母音〉の特徴と比較することが大切です。

〈子音〉と〈母音〉の区別の基準は、「調音される時に、空気が調音器官に阻害されるかどうか」です。

この基準を用いて、まずは母音から見てみましょう。

そして当記事のテーマである子音は以下の通りです。

まずは子音の基本的な特徴について確認しました。

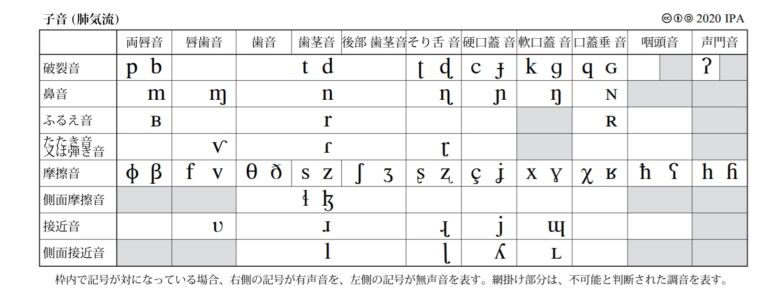

IPAチャートに掲載されている子音(肺気流)

まずは、全世界の言語にどのような〈子音〉が存在しているのかを見てみましょう。

2021年現在では、子音(肺気流)のIPAチャートは以下のようになっています。

出典:国際音声学会

このように全世界の言語には様々な子音が存在するのですが、当記事でターゲットとするのは「現代アメリカ英語」だけに絞らせていただきます。

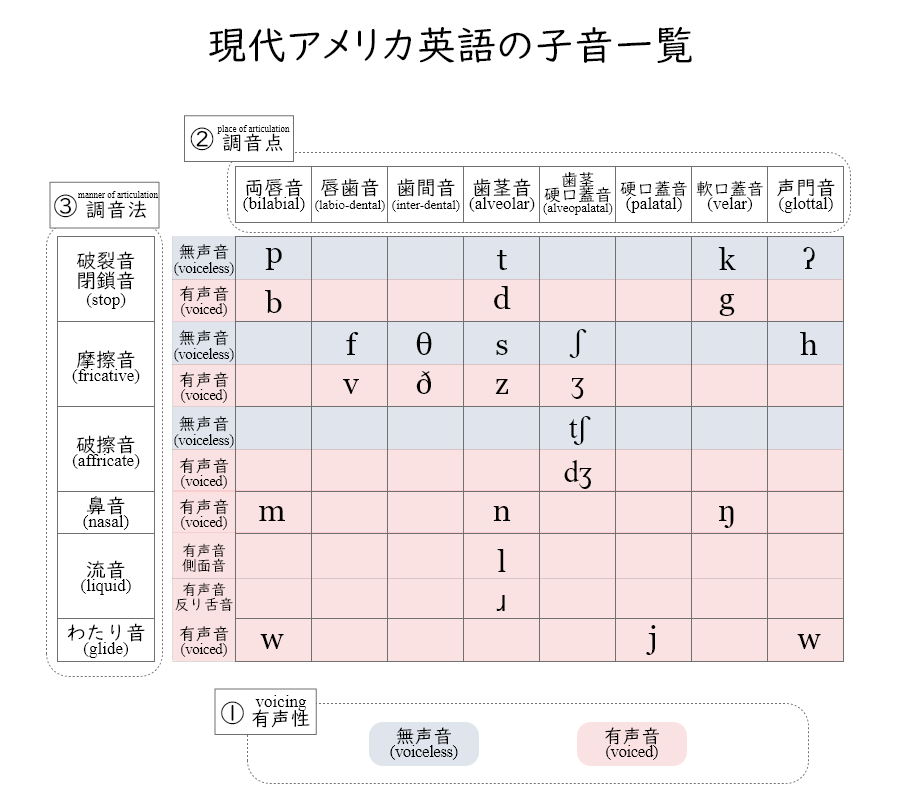

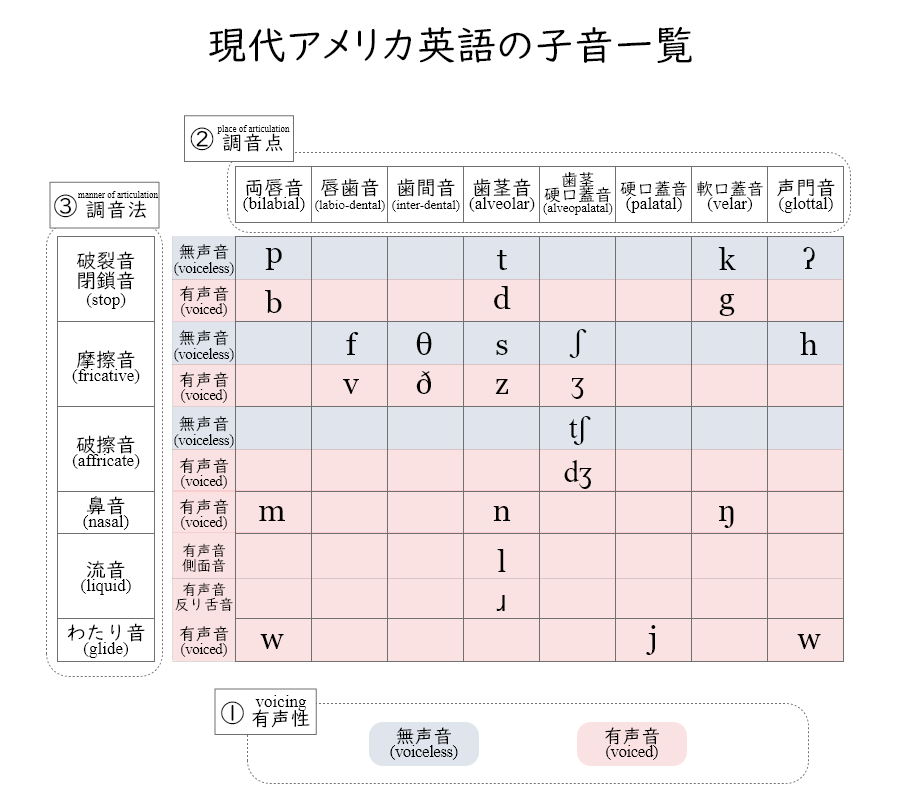

現代アメリカ英語における子音の一覧表(IPA表)

さて、当記事でターゲットとする現代アメリカ英語における〈子音〉は以下のようになります。

これは音声学で有名な〈IPAチャート〉というもので、子音を3つの特徴で分類した図表になります。

どんな3つの特徴で分類されているのでしょうか?次に子音を分類するための3つの特徴を見ていきます。

子音を分類するための3つの特徴

一般的に、〈子音〉は、主に以下の3つの性質から分類されます。

子音の分類

- 有声性(voicing)

調音の際に声帯が振動するかどうか - 調音点(place of articulation)

調音の際に声道内のどこで空気の流れを妨げるか - 調音法(manner of articulation)

唇調音の際に声道内でどのように空気の流れを妨げるか

ここから先では、これらの特徴を1つずつ見ていきます。

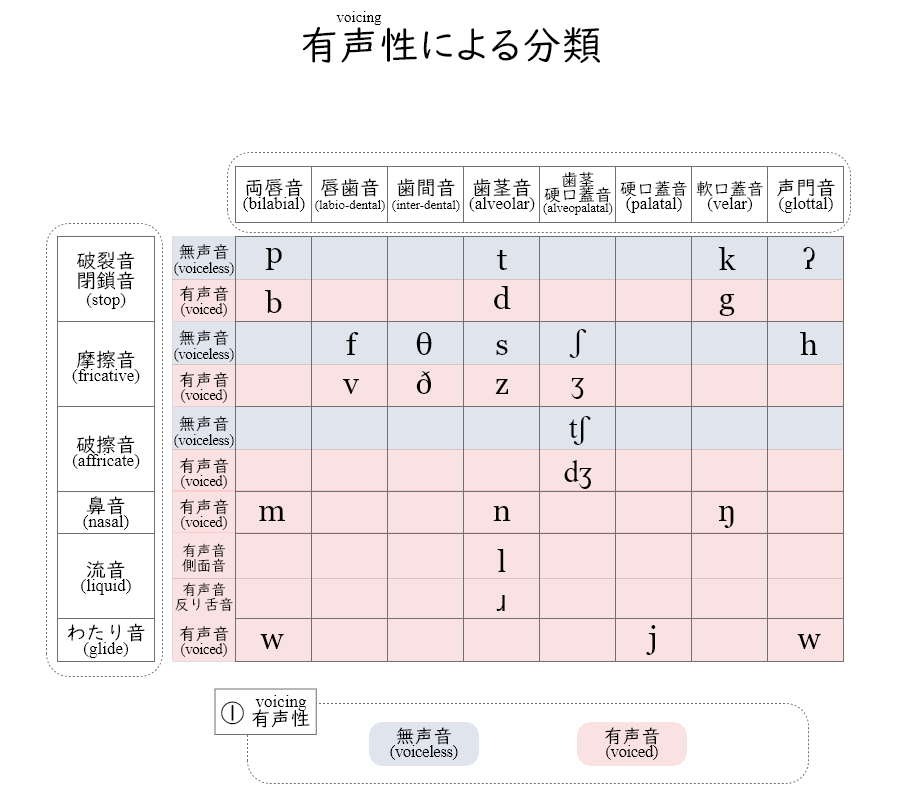

1. 有声性(voicing)による分類

まずは、「有声性(voicing)」から説明します。

〈有声性〉とは、「調音の際に声帯が振動するかどうか」です。

現代アメリカ英語において、この「有声性」に基づく分類は下記の通りです。

現代アメリカ英語の子音をこの「有声音」の観点から分類する場合、2つのカテゴリーになります。

有声性に基づく分類

- 無声音(voiceless)

調音の際に声帯の振動を伴わない音 - 有声音(voiced)

調音の際に声帯の振動を伴う音

〈有声性〉に基づく分類は二項対立的なのでシンプルだと思います。

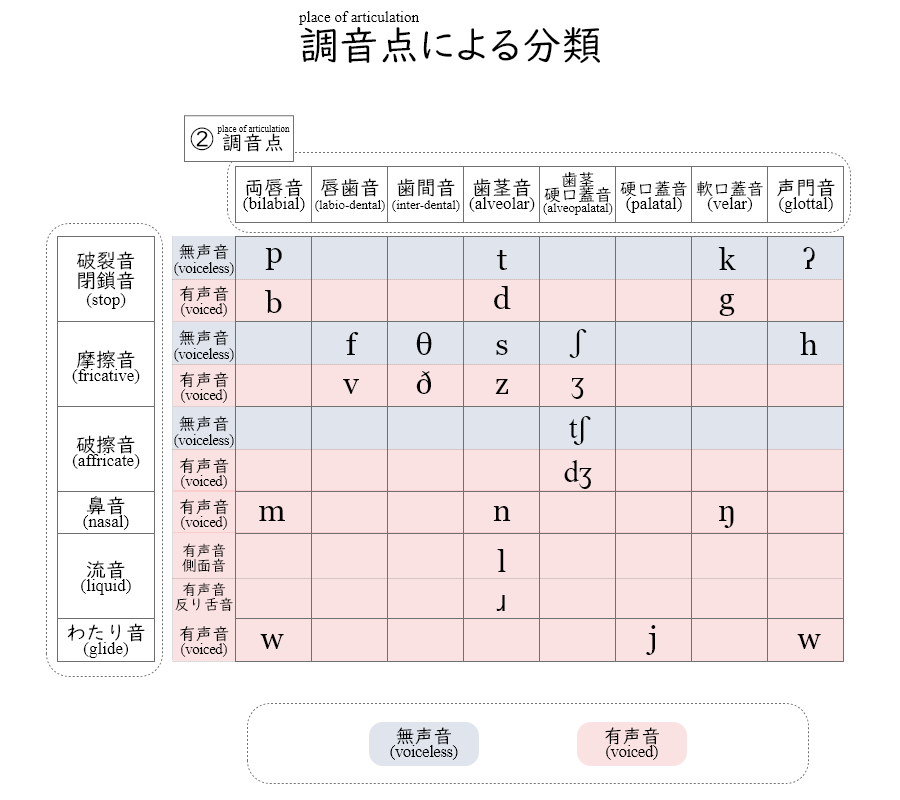

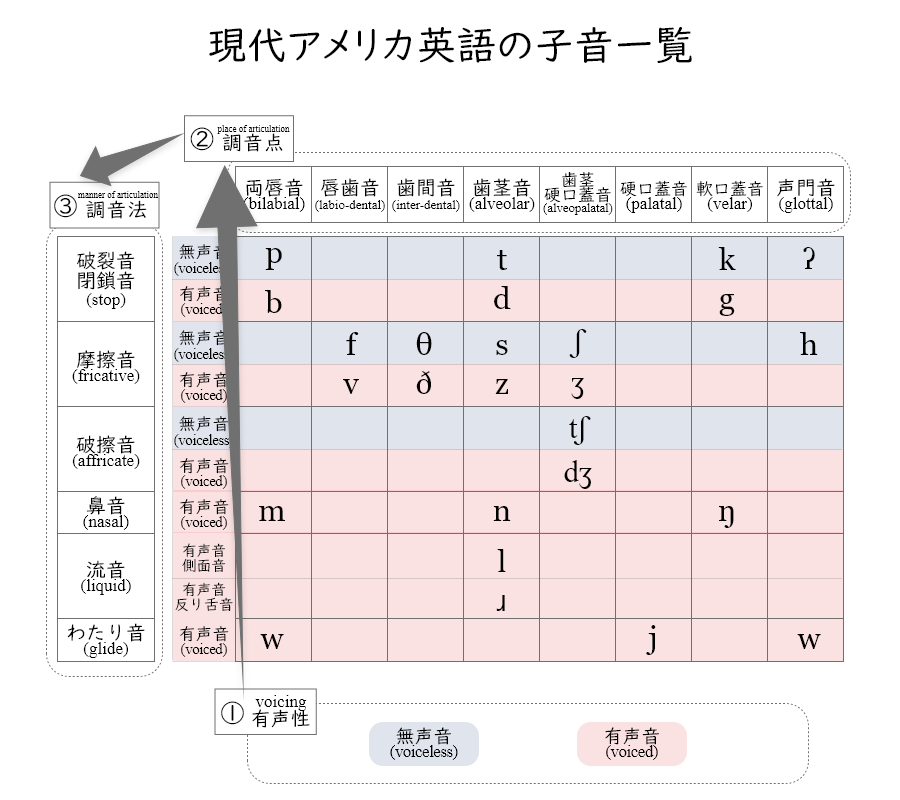

2. 調音点(place of articulation)による分類

次の基準は、「調音点(place of articulation)」です。

〈調音点〉とは、「調音の際に気流を阻害・接触を与える箇所」です。

現代アメリカ英語において、この「調音点」に基づく分類は下記の通りです。

〈調音点〉に基づく分類は、上記のIPAチャートを縦方向に分割します。

現代アメリカ英語の母音をこの〈調音点〉の観点から分類する場合、以下のような音のグループが挙げられます。

調音点による子音分類

- 両唇音(bilabial)

上下両方の唇が振動することによって作られる音 - 唇歯音(labio-dental)

下唇と上歯が接触することによって作られる音 - 歯間音(interdental)

舌先を上下の歯の間に差し込むことによって作られる音 - 歯茎音(alveolar)

前舌を上歯茎の方向に近づけることによって作られる音 - 歯茎硬口蓋音(alveopalatal/palatoalveolar)

前舌を上歯茎と硬口蓋の境界に近づけることによって作られる音 - 硬口蓋音(palatal)

前舌と硬口蓋が接触することによって作られる音 - 軟口蓋音(velar)

後舌を軟口蓋の方向に持ち上げることによって作られる音 - 声門音(glottal)

声帯を主な調音部位として作る音

補足説明

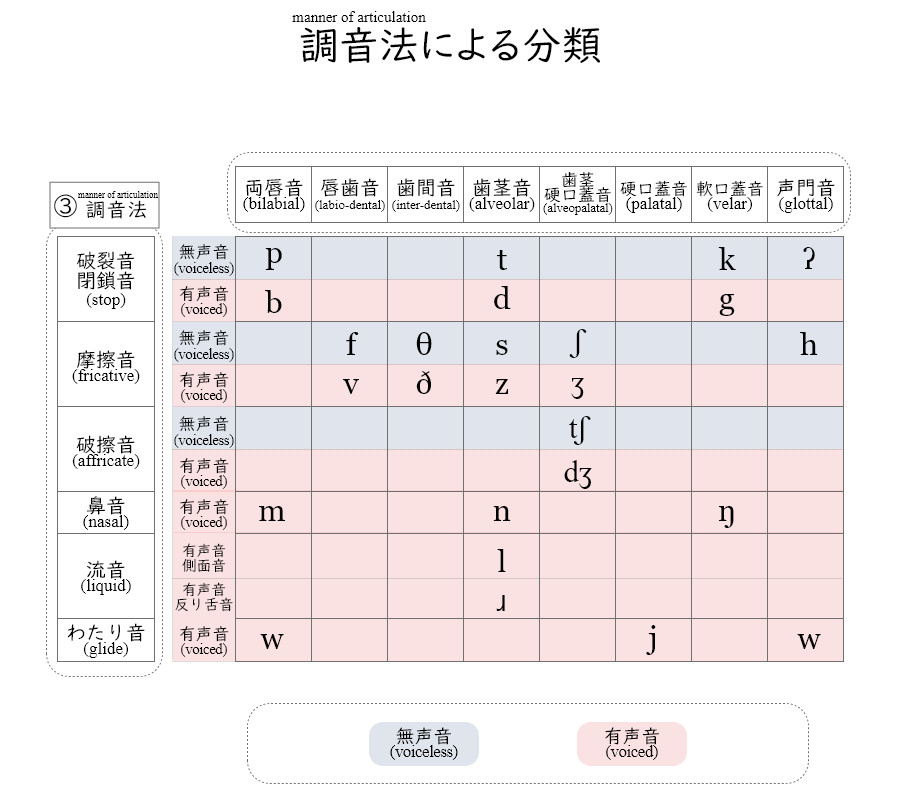

3. 調音法(manner of articulatio)による分類

最後の3つ目の基準は、「調音法(manner of articulation)」です。

〈調音法〉とは、「調音の際に声道内で空気の流れを妨げる方法・やり方」です。

現代アメリカ英語において、この「調音法」に基づく分類は下記の通りです。

〈調音法〉に基づく分類は、上記のIPAチャートを横方向に分割します。

現代アメリカ英語の母音をこの〈調音法〉の観点から分類する場合、以下のような音のグループが挙げられます。

調音点による子音分類

- 破裂音/閉鎖音(stop)

口腔内の閉鎖により、呼気の流れを一旦止めることにより作られる音 - 摩擦音(fricative)

口腔内に狭い隙間をつくり、その間を通る呼気の摩擦により作られる音 - 破擦音(affricate)

破裂音と摩擦音の特徴を持つ。閉鎖を開放する際に、摩擦音が発生することによって作られる音 - 鼻音(nasal)

鼻腔から呼気を出すことによって作られる音 - 流音(liquid)

複数の子音の総称であり調音法ではないが、英語のlとrを記述するときにはよく使われる - わたり音(glide)

接近音(approximant)の一種で、調音の際に音がすぐ移ることから〈わたり音〉と呼ばれる

補足説明

英語における3つの子音の分類基準のまとめ

さて、今まで現代アメリカ英語のおける子音を分類するための3つの特徴を見てきました。まとめると、次の通りになります。

子音の分類

- 有声性(voicing)

調音の際に声帯が振動するかどうか - 調音点(place of articulation)

調音の際に声道内のどこで空気の流れを妨げるか - 調音法(manner of articulation)

唇調音の際に声道内でどのように空気の流れを妨げるか

そして、この3つの基準に基づくと、次のような分類ができあがります。

次に気になるのが、それぞれの子音をどのように記述するのか?ということです。次のセクションでは、今まで見てきた子音の特徴を用いた調音記述の方法について見ていきましょう。

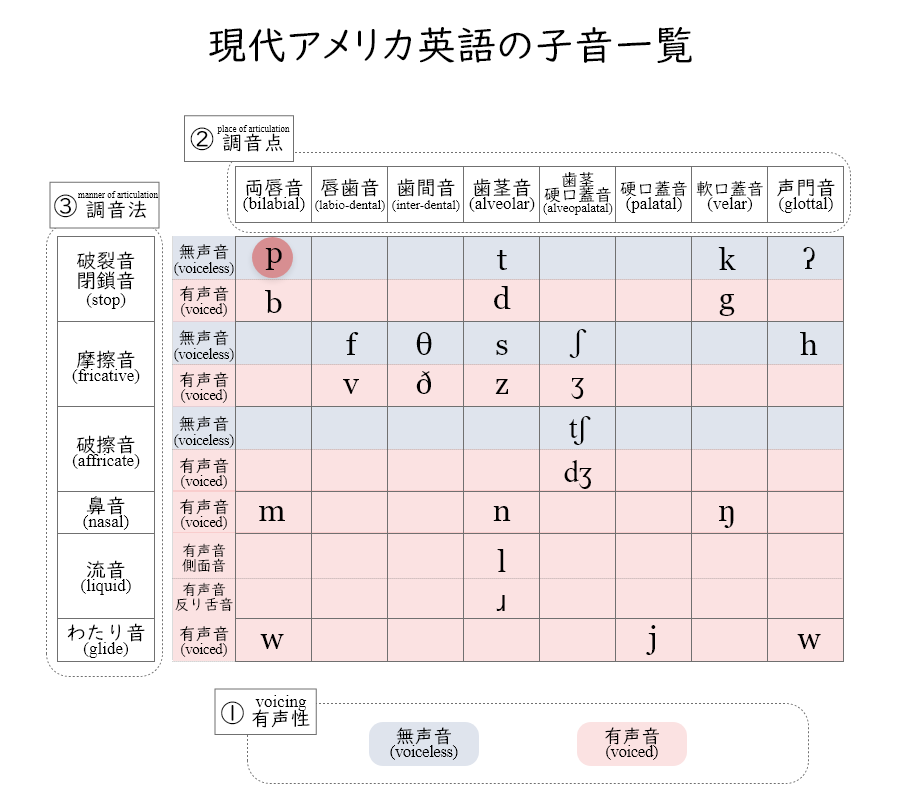

子音の調音記述の方法と具体例

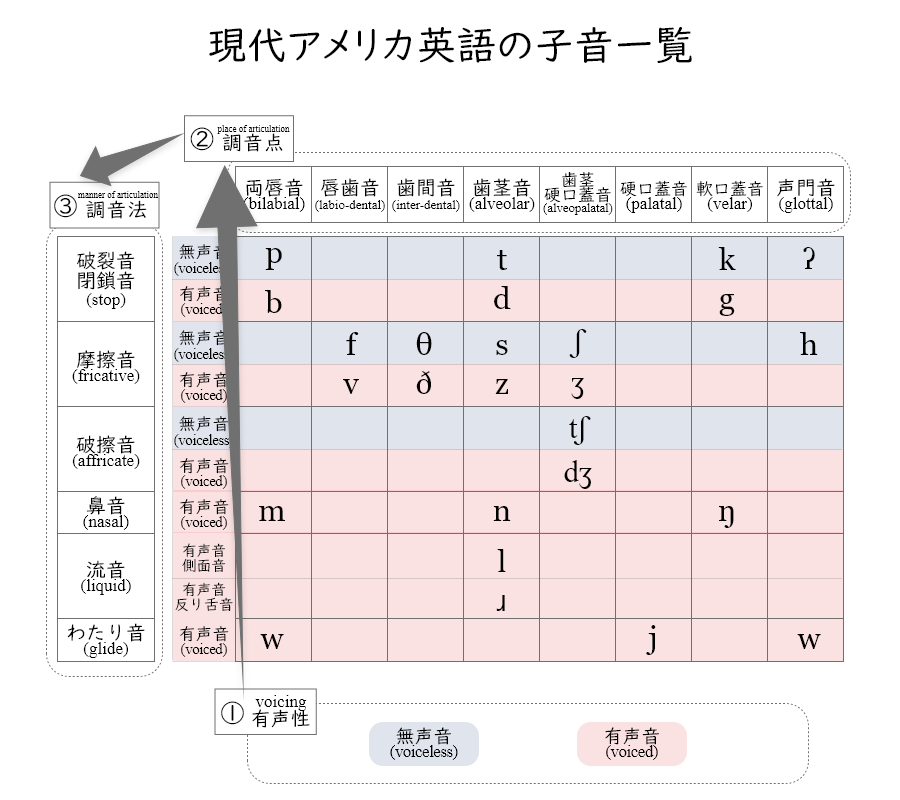

例えば、下のイラストで赤く囲った左上の[p]を調音記述するとしましょう。

この[p]を記述するために、今まで見てきた3つの特徴を使います。

4つの特徴をおさらいしておきましょう。

- 有声性(voicing)

調音の際に声帯が振動するかどうか - 調音点(place of articulation)

調音の際に声道内のどこで空気の流れを妨げるか - 調音法(manner of articulation)

唇調音の際に声道内でどのように空気の流れを妨げるか

そして、これら3つの特徴を、下のイラストの番号の順番で並べていけば良いだけです。

したがって、具体例として出した[p]を3つの特徴を用いて調音記述すると、

となります。

子音のIPA記述の具体例

さて、今まで見てきた母音の復習を兼ねて、実際にIPA表記の具体例を見てみましょう。

| 調音法 | 子音 | 単語 | IPA | 単語の具体例 |

| 破裂音 | [p] | spit | [spɪt] | pet, spar, crispy, upper, bumper, culprit |

| [b] | bib | [bɪb] | boat, bed, liberate, rob, blast, book | |

| [t] | stuck | [stʌk] | stem, hunter, nasty, mostly, train | |

| [d] | dip | [dɪp] | dust, sled, draft | |

| [k] | skip | [skɪp] | scatter, uncle, black, likely | |

| [g] | get | [gɛt] | gape, mugger, twig, gleam | |

| [ʔ] | uh-oh | [ʌʔ-oʊ] | Hawaii | |

| 摩擦音 | [f] | fit | [fɪt] | flash, proof, gopher, four, flower |

| [v] | vat | [væt] | vote, oven, prove | |

| [θ] | thick | [θɪk] | thought, teeth, three, bathroom | |

| [ð] | though | [ðoʊ] | then, bother, brother, teethe, bathe | |

| [s] | sip | [sɪp] | bass, psychology, fasten, science, curse | |

| [z] | zap | [zæp] | desire, fuzzy, zoo, disease | |

| [ʃ] | ship | [ʃɪp] | shock, nation, mission, wish | |

| [ʒ] | rouge | [ɹuʒ] | measure, visual, usual, causal | |

| [h] | hat | [hæt] | hunt, behind, forehead, who | |

| 破擦音 | [tʃ] | chip | [tʃɪp] | lunch, ditch, child, children |

| [dʒ] | judge | [dʒʌdʒ] | joy, journal, germ, budge, wedge | |

| 鼻音 | [m] | sum | [sʌm] | mind, humor, thumb, shimmer |

| [n] | note | [noʊt] | now, winner, angel, sign, wind | |

| [ŋ] | sing | [sɪŋ] | singer, longer, bank, twinkle | |

| 流音 | [l] | leaf | [lif] | loose, lock, alive, hail |

| [ɹ] | arrive | [əɹaɪv] | rob, tear, reef, right | |

| 接近音 | [w] | wait | [weɪt] | weird, queen, now |

| [j] | yet | [jɛt] | yes, year, yield |

何回も見て発音とIPAを対応させてみてください。

この記事のまとめ

『音声学Ⅵ』はこれにて終了です。

今回は、現代アメリカ英語における〈子音〉について見てきました。以下に、今回の記事のまとめを載せておきます。

子音とはなにか?

〈母音〉とは、〈分節音〉というカテゴリーに属し〈母音〉と対をなす言語音であり、口の中で気流が何かしらの接触・阻害を受けて調音される言語音のことです。

図解としてはこんな感じ。

母音の分類とIPAチャート

そんな〈子音〉を分類するための代表的な特徴は3つです。

子音の分類

- 有声性(voicing)

調音の際に声帯が振動するかどうか - 調音点(place of articulation)

調音の際に声道内のどこで空気の流れを妨げるか - 調音法(manner of articulation)

唇調音の際に声道内でどのように空気の流れを妨げるか

そして、この3つの基準に基づくと、次のような分類ができあがります。

特徴を用いた調音記述

この3つの特徴を用いて子音を調音表記(articulatory description)する際は、①から③の順番で特徴を並べていきます。

◆具体例

[p] : voiceless bilabial stop (無声両唇破裂音)

以上で終了です!

音声学の他の記事を読む

音声学の投稿一覧へ

コメント