この記事では、〈進行形〉とその〈文型〉について扱います。

ある文を進行形にすると、その文型は変わるのでしょうか?このような疑問を感じたことがある人は少なくないはずです。

今回は『進行形の文型』と『文型の意義』を考えていきましょう。

結論としては、進行形にしても文型は変わりません。なぜこの結論になるのか、最後までご覧ください。

例文を通して確認してみる

はじめに例文を通して、進行形の文型をどのように捉えれば良いのか確認してみましょう。

第1文型から第5文型まで1つずつ見ていきますが、

その時に問題となるのは以下の2点です。

この2つを意識しながら例文を確認してみてください。

第1文型(SV)

第2文型(SVC)

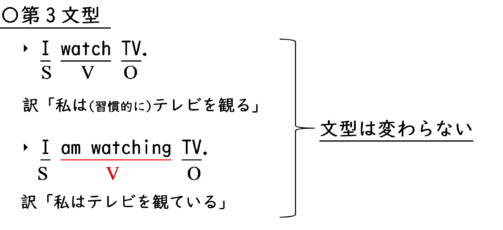

第3文型(SVO)

第4文型(SVOO)

第5文型(SVOC)

以上の5つの進行形は、どのような文型として捉えれば良いのでしょうか?

進行形にすると文型は変わるのか?

それでは結論を書きます。

先ほどまで見てきた5つの例文では、be動詞や現在分詞の扱いが難しいように見えました。

どのように解釈してあげれば、『文型は変わらない』という結論に達するのでしょうか?

そこには、be動詞の捉え方が重要になってきます。

進行形で用いられるbeは動詞ではなく〈助動詞〉

先ほど、「進行形(be+~ing)にしても文型は変わらない」という結論を確認しました。

この結論には、次のような「beの捉え方」が関係しています。

実は、〈be+~ing〉におけるbe動詞は、〈助動詞〉だったのです。

参考記事:【助動詞】助動詞の種類・分類について

そして次のように考えられます。

つまり、〈be+~ing〉でセットで動詞(句)だということです。

〈be+~ing〉が動詞(句)だということを踏まえ、再び先ほどの例文を見てみましょう。

第1文型の進行形

第2文型の進行形

第3文型の進行形

第4文型の進行形

第5文型の進行形

このように、〈進行形〉のbeは〈助動詞〉であるため、その直後の〈現在分詞〉と合わせて1つの動詞(句)として解釈できるのです。

この記事のまとめ

今回は、〈進行形〉における文型を考えてきました。

結論としては、『進行形にしても文型は変わらない』とされています。

その理由は、beが助動詞であり、直後の現在分詞とまとめて動詞(句)と見なしているからです。

今回のポイントです。

- 〈進行形〉にしても、文型は変わらない

- 〈進行形〉におけるbeは、〈相助動詞〉と呼ばれる〈助動詞〉である

⇨ 「be+現在分詞(~ing)」で動詞(句)と見なす

関連記事

今回の記事に関連して、『受動態の文型はどうなるのか?』というテーマに興味を持たれた方はぜひ下の記事もご参照ください。

最後に個人的な文型への考え方を長々と綴っています。文型に対する考え方は人それぞれあるかと思いますが、個人的には以下のような姿勢を取っています。

興味があれば御覧ください。

「進行形の文型」に対する個人的な意見

たしかに今回の記事で『進行形にしても文型は変わらない』という結論は出しましたが、ひとつ念頭に留めて置いていただきたいのは、『文型を判別することだけが全てではない』ということです。つまり、正直なところ、進行形の文型がどうなろうとそこまで重要ではありません。

そもそも〈文型〉という考え方は、構文把握を手助けするためにあり、全ての英語の文を分類することを目指しているのではありません。

ご存知の方もいるように、〈五文型〉では全ての構文を扱うことはできません(厳密に書くと、文の要素をとりあえずSVOCMのどれかに振り分けること自体は可能ですが、その時に不都合が生じてしまうのです)。

〈五文型〉は不完全な存在なのです。

時には、それが『五文型の限界』と揶揄されて、代替案として〈7文型〉や〈8文型〉、さらには〈25文型〉などが考案されてきました。

しかし、先ほどの繰り返しになりますが、〈五文型〉とは最初から全ての構文を完璧に分類することを目標には据えていないのです。

〈五文型〉の最大の目的は、構文における主語や目的語、補語などを識別し、訳読し易くすることにあるのです。

それにもかかわらず『五文型は全ての構文を分類できず、不十分だ』と批判することは、

例えるなら、ファミリーレストランに行って、「フレンチのフルコースが出てこない」と文句を言うのと大差ありません。

私たちがファミリーレストランに行くのは、手頃な価格で手軽に、そして満足できる料理が食べられるからです。

〈五文型〉の価値もまさにそこにあるのです。

〈五文型〉とは、そのたった5つという手頃な数字で、ほぼ不自由なく英語の構文を扱える、このことに意義があるのです。

『完璧』と『最善』はイコールではありません。

教育における『最善』とは、「教えやすさ」「学びやすさ」「使いやすさ」の3つを満たすものだと言われています。

想像してみてください。7文型や8文型、ましてや25文型を学校英語に取り入れてみたらどうなるでしょうか?

たしかに文型の分類における『完璧』は追求できるかもしれませんが、それは『最善』に近づくでしょうか?

答えるまでもありません。

〈五文型〉の「5」という数字は、『完璧』ではないものの、『最善』な数字なのです。

1つ減った「4」でも、1つ増えた「6」でもいけないのです。「5」という数字こそが『最善』なのです。

しかし、だからと言って『五文型の限界』と呼ばれるものを無視して良いわけではありません。

完璧な分類を目指していないとは言え、〈7文型〉や〈8文型〉に劣る点をしっかりと認識しなければなりません。

自分の英語学習、もっと大げさに言うならば現代の日本の英語学習の基盤たる〈五文型〉の『限界』を把握しておくことに間違いなく価値はあります。

これは英語学習に限ったことではないと思いますが、

自分が採用する何かしらのアイデアやポリシー、もっと大きな話で言えば主義や価値観がある以上、その限界や欠点を知ることは意義がある営みです。

自分自身が掲げるそれらの限界や欠点から目を背けずに冷静に見つめ、受け入れられた時、

『最善』は『完璧』を超えるのです。

今回もご覧いただきありがとうございました。

また次の記事でお会いしましょう。

コメント

進行形に関して前から持っていた素朴な疑問は、「現在形⇔過去形は動詞を(主に語尾を)変形するのに対し、なぜ進行形は語尾にingをつけ、be動詞で時制を変化させるのか?」という事です。この記事を読んで進行形のbeは相助動詞であるという事がわかったのですが、新たな疑問が湧きました。

・そもそもなぜ助動詞が必要なのか

・なぜ助動詞にbeを使うのか(be動詞でないのならなぜ他の単語を使わないのか)

進行形が生まれた歴史や背景等が関係しているのでしょうか?

面白い疑問と思考の広げ方ですね!

今週末詳しく返信します!

改めて質問ありがとうございます。

質問者様のバックグラウンドが定かではありませんが、

言及されていた英語史の観点から持論を書きます。

>・そもそもなぜ助動詞が必要なのか

「なぜ動詞単体で進行形を示さないのか?」と解釈してお答えします。

史実的には「昔の英語がそうだったから今もそうなっている」と言うことができます。

古英語と呼ばれる英語初期の形では、もちろん形は違いますが「〇〇+□□」という2語の組み合わせで進行形を表していました。

源流としてこの形があったため、今でも動詞単体ではなく助動詞を必要としています。

つまり、問は「なぜ最初から2語で示していたのか?」ということへ広がり、

英語が属する語族へと話が進んでいきます。

>・なぜ助動詞にbeを使うのか(be動詞でないのならなぜ他の単語を使わないのか)

「なぜBではなく(他でもない)Aなのか」という問いは大切ですね。言語学でもよく耳にする問いです。

答えの1つとしては「現代英語で頻出するbe動詞に相助動詞の役割も与えられた」というものです。

「be動詞にその他諸々が同化していく」というのは、現代英語でよくあることです。

受動態はもちろんのこと、仮定法もその1つです。

主語が単数なのにwasではなくwereを使うのは、実は仮定法のwereがbe動詞ではないためです。

仮定法専用の動詞が、現代ではbe動詞の過去形と同じ形式wereに同化していき、主語が単数のときでもそれは発生します。

ただ、言うまでもなく教育現場で仮定法のwereをbe動詞ではないと指導するのが良いかといえば、答えは明確です。

歴史的に正しいか、教育的に正しいか(適しているか)は別問題です。この点は他にも興味深い文法事項があって面白いところです。

上記はあくまで1つの説明の仕方です。

英語史以外にも、生成文法や機能的な観点から説明することも可能だと思います。

ぜひなにかアイデアがあれば共有してもらえたら嬉しいです。

これからもよろしくお願いします。

上の質問をした者です。ご回答ありがとうございます。

(日本語の~ている。~ていた。のように)なぜ動詞単体で進行形を示さないのか?という疑問は、あらためて考えると日本語を基準にしたものであり、言語が違うのだから表現方法が違うのは当たり前ですね。またbeを多用しているというよりは、元々あったものがbeに同化されたということだったのですね。

私の疑問は、「進行形は、時制のうちの1種というよりかは、動詞と、進行を表す相(be+ing)を組み合わせたものである」という解釈で納得することができました。もし同じ疑問を持つ人がいれば、このように説明しようと思います。

もちろん「時制には、現在形・過去形・進行形・○○形・・・がある」とする英語教育を否定するものではなく。

丁寧に解説していただき、ありがとうございました。